Patrick Elsig, 2013 :

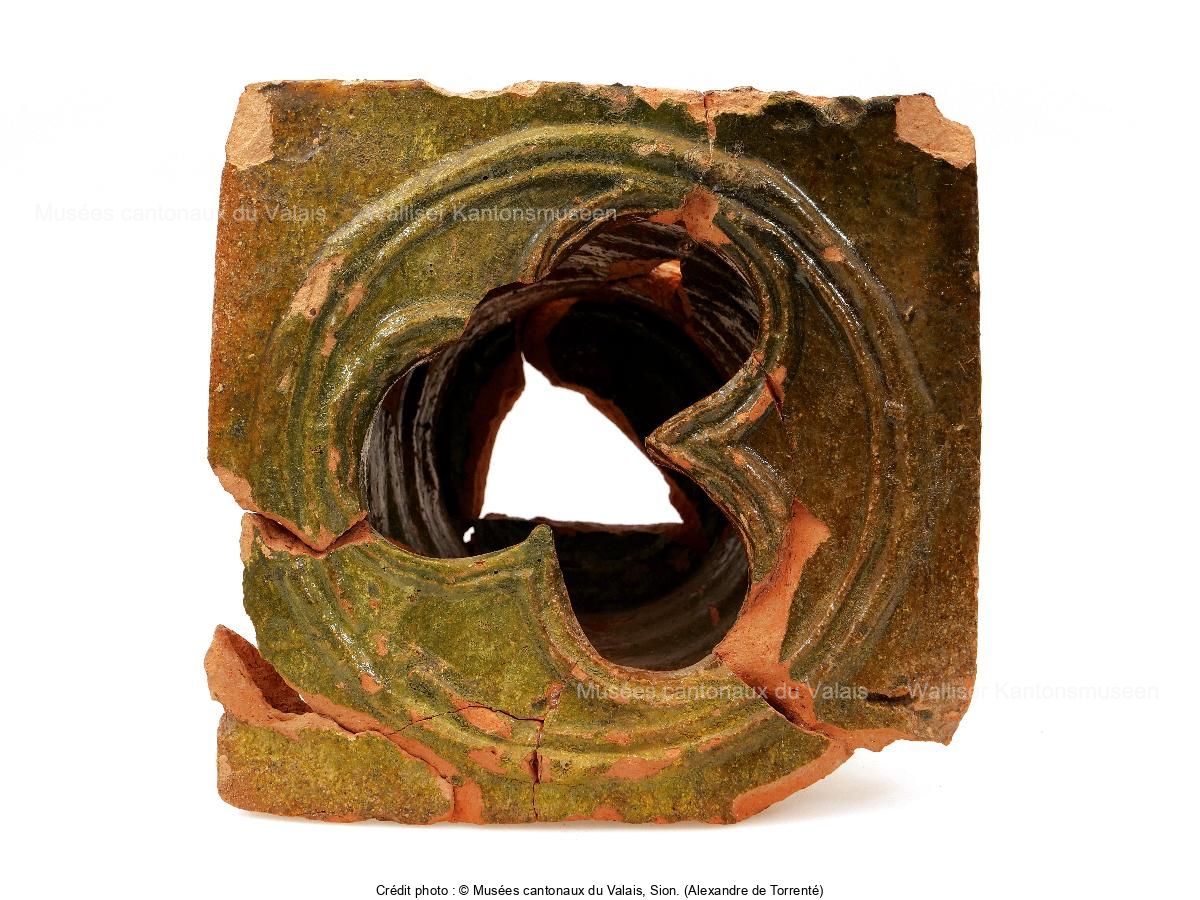

[NB : gleiche Notiz für die Kacheln MV 10911 bis MV 10931] 1989 entdeckt die Archäologin Gabriele Keck in Niedergesteln in den Ruinen der Freiherren von Turn über tausend Ofenkachelfragmente, welche sie aufgrund stilistischer Vergleiche in die Zeit zwischen 1330 und 1350 datiert. Die olivgrün-braun glasierten Kacheln mit Reliefdekor gehören somit zu den ältesten bisher bekannten Exemplaren. Kacheln mitmodelgeformtem Reliefdekor scheinen sich ab der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zu verbreiten. Der Kachelofen aus Niedergesteln stammt wahrscheinlich aus einer Hafnerwerkstatt in der Umgebung von Bern, mit dem die Freiherren von Turn - eine der führenden Adelsfamilien im Wallis des 13. und 14. Jahrhunderts - regen Kontakt pflegten. Die grosse Anzahl erhaltener Kacheln sowie deren Formenvielfalt ermöglichen es, einen vollständig dekorierten und in verschiedene Stufen gegliederten Kachelofen zu rekonstruieren. Der Ofen stand ursprünglich in einem Nebenraum, der an den mit einem grossen Kamin ausgestatteten Empfangssaal des Schlosses grenzte. Die nicht figürliche Kachelornamentik besteht hauptsächlich aus Rosetten und gotischen Architekturelementen, die figürlichen Dekorationen zeigen Turnierszenen und tanzende Paare. Die vor einer gotischen Architekturkulisse dargestellten Paare versinnbildlichen wahrscheinlich die höfischen Feste, welche die Ritterturniere begleiteten. Obwohl kaum mehr feststellbar ist, ob der Auftraggeber ein bestimmtes Ereignis oder Ritterspiele als solche darstellen wollte, sieht Gabriele Keck in den Turnier- und Tanzszenen eine mögliche Darstellung der Festlichkeiten, welche anlässlich der Heirat zwischen Peter V. von Turn und Agnes von Grandson stattfanden. Gabriele Keck zufolge ist Peter V. von Turn zumindest der Auftraggeber des Kachelofens. Die Datierung des Ofens in die Zeit zwischen 1330 und 1350 stimmt mit der Herrschaftszeit Peters V. von Turn (1324 bis frühe 1350er Jahre) überein. In der Walliser Kulturlandschaft stellt der Kachelofen einen Ausnahmefall dar. Der offene Kamin, der südlich der Alpen noch lange in Gebrauch steht, bleibt bis ins ausgehende Mittelalter vorherrschend. Der geschlossene Ofen, welcher von der Küche oder einem Nebenraum aus eingefeuert wird, um die Rauchentwicklung im Hauptraum zu vermeiden, entwickelt sich vorerst nördlich der Alpen und verbreitet sich ab dem späten 15. und dem frühen 16. Jahrhundert vom Oberwallis über das ganze am Schnittpunkt zwischen Norden und Süden gelegene Wallis. Mit der Einführung der Öfen entwickelte sich das Handwerk des Giltsteinofenmachers. Der Giltstein (Speckstein, Steatit) ist ein im Alpenraum häufig vorkommendes Gestein, welches sich durch gute Wärmespeicherkapazitäten auszeichnet und sich relativ leicht bearbeiten lässt. Im ausgehenden Mittelalter verschwinden die offenen Kamine allmählich aus den Empfangssälen und finden nur noch als Kochstelle in der Küche oder in bescheidener Form als Zimmerheizung Verwendung. Während des Ancien Régime ist der Giltsteinofen fast in jedem Walliser Haushalt anzutreffen. Wenige im 18. Jahrhundert von Patrizierfamilien eingeführte Kachelöfen bilden weiterhin die Ausnahme. "Kachelofen von der Gestelnburg", in: Elsig Patrick, Morand Marie Claude (Hrsg.), Das Geschichtsmuseum Wallis, Sitten. Sammeln inmitten der Alpen, Sitten: Geschichtsmuseum Wallis/Paris: Somogy Ed. d’Art, 2013, S. 130-131.