Patrick Elsig, 2005 :

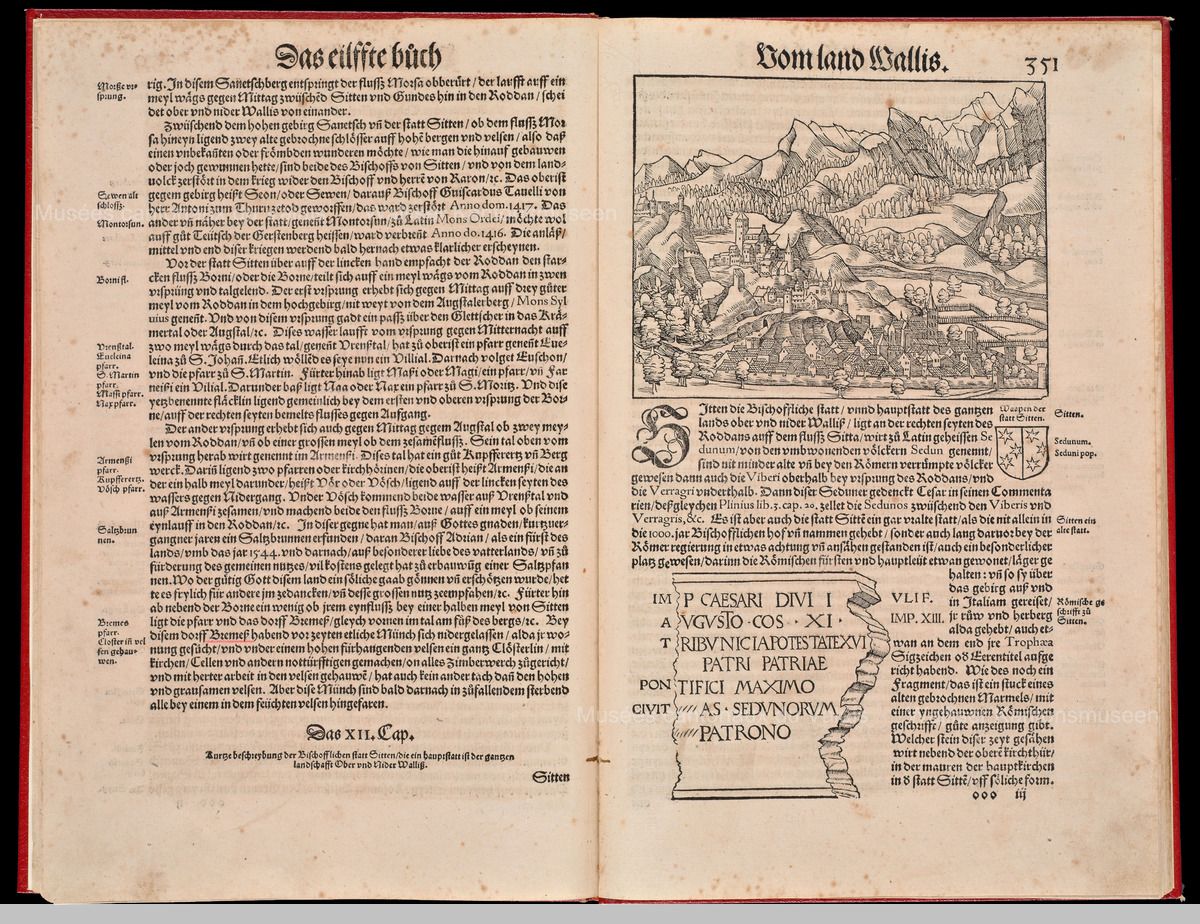

[NB: notice identique pour l'estampe Gr 603 et l'ouvrage MV 11202] Peu après la Cosmographie que Sebastian Münster publie à Bâle dès 1544 (cat. 11), le pasteur Johannes Stumpf (1500-1577 /78) édite à Zurich les deux volumes de sa Chronique des États de la Confédération suisse et de ses principaux alliés (respectivement en 1547 et 1548). Cette chronique contient treize livres qui mêlent descriptions et historiographie locale. Le onzième est entièrement consacré au Valais. Cet intérêt pour une région qui ne fait pas encore partie de la Confédération provient des attaches politiques toujours plus étroites entre les deux entités, mais résulte aussi de la curiosité grandissante des humanistes à l'égard des régions alpines. Stumpf a certes bénéficié de l'ouvrage de Münster, mais il reste largement original par les éléments qu'il a recueillis lui-même sur place ou qui lui ont été envoyés par des érudits locaux. Si la plupart des scènes gravées qui illustrent le livre consacré au Valais sont stéréotypées (batailles, bains, etc.), la carte topographique et la vue de Sion sont originales. Elles sont dues à un dessinateur et à un graveur non identifiés. La gravure de Sion est la première vue réaliste de la capitale valaisanne à être publiée. Le point de vue de l'artiste, depuis le nord-ouest, est très original. Les gravures postérieures représenteront en effet la ville plutôt depuis l'ouest, point de vue privilégié correspondant à la vision qu'en avaient les voyageurs arrivant du Bas-Valais. Ce choix semble indiquer que la ville n'est pas le seul sujet à intéresser l'artiste, qui serre la représentation urbaine dans le tiers inférieur gauche. Les bâtiments sont d'ailleurs traités de manière schématique, seuls les monuments marquants sont réalistes : les châteaux de Valère, de Tourbillon et de la Majorie, la cathédrale et l'enceinte. Ce parti permet au graveur de développer l'arrière-plan, composé de montagnes dont la représentation est plus emblématique que réaliste. Ces sommets hérissés font écho à la description du Valais que donne Stumpf lui-même : « Ce pays est enceint et fermé de tous côtés par de terribles sommets, d'une hauteur inimaginable. » Orientée vers le sud, la carte du Valais présente la principauté épiscopale d'un tenant, de Saint-Maurice au col de la Furka. Le Rhône structure la vallée avec les principaux cours d'eau latéraux, séparés entre eux par d'omniprésentes représentations montagneuses, dont les pics sont parcourus par des bouquetins. Les noms des rivières et des plus importants sommets sont signalés. Dans sa description, Stumpf insiste sur le caractère fermé de la vallée, enserrée dans de hautes et inquiétantes montagnes. Les accès dangereux le frappent particulièrement : « où que l'on veuille aller, on doit franchir de hautes montagnes, surmonter des falaises abruptes et emprunter des chemins dangereux. » Cette carte apporte une aide visuelle au lecteur de cabinet, mais elle est peu utile au voyageur, puisque ni les routes ni les cols n'y sont clairement reportés. On y trouve néanmoins les principales agglomérations, représentées de manière stylisée. Les armoiries des différentes régions figurent à leurs places respectives et les armes épiscopales de l'évêque Adrien 1er de Riedmatten (1529-1548) surmontent l'ensemble. D'une importance jamais démentie depuis la plus haute Antiquité, les bains de Loèche, ainsi que ceux de Brigue, sont indiqués. Enfin, Stumpf situe sur la carte les anciennes peuplades celtiques du Valais, d'après les mentions des auteurs latins : Véragres, Sédunes, Ubères (et les Lépontiens, les ancêtres de ces derniers). « Vue de Sion et carte du Valais illustrant la Chronique de Johannes Stumpf, édition de 1548. Ansicht von Sitten und Walliser Karte, lllustrationen der Chronik von Johannes Stumpf, Ausgabe von 1548 », in : Pascal Ruedin, Marie Claude Morand (dir.), Montagne, je te hais – Montagne, je t’adore. Voyage au cœur des Alpes, du XVIe siècle à nos jours. Berg, ich hasse dich – Berg, ich liebe dich. Eine Reise mitten durch die Alpen, vom 16. Jahrhundert bis heute, Sion : Musée cantonal des beaux-arts, Musée cantonal d’histoire ; Paris : Somogy, 2005, n° 10, pp. 36-39.