Frédéric Hueber, 2020 :

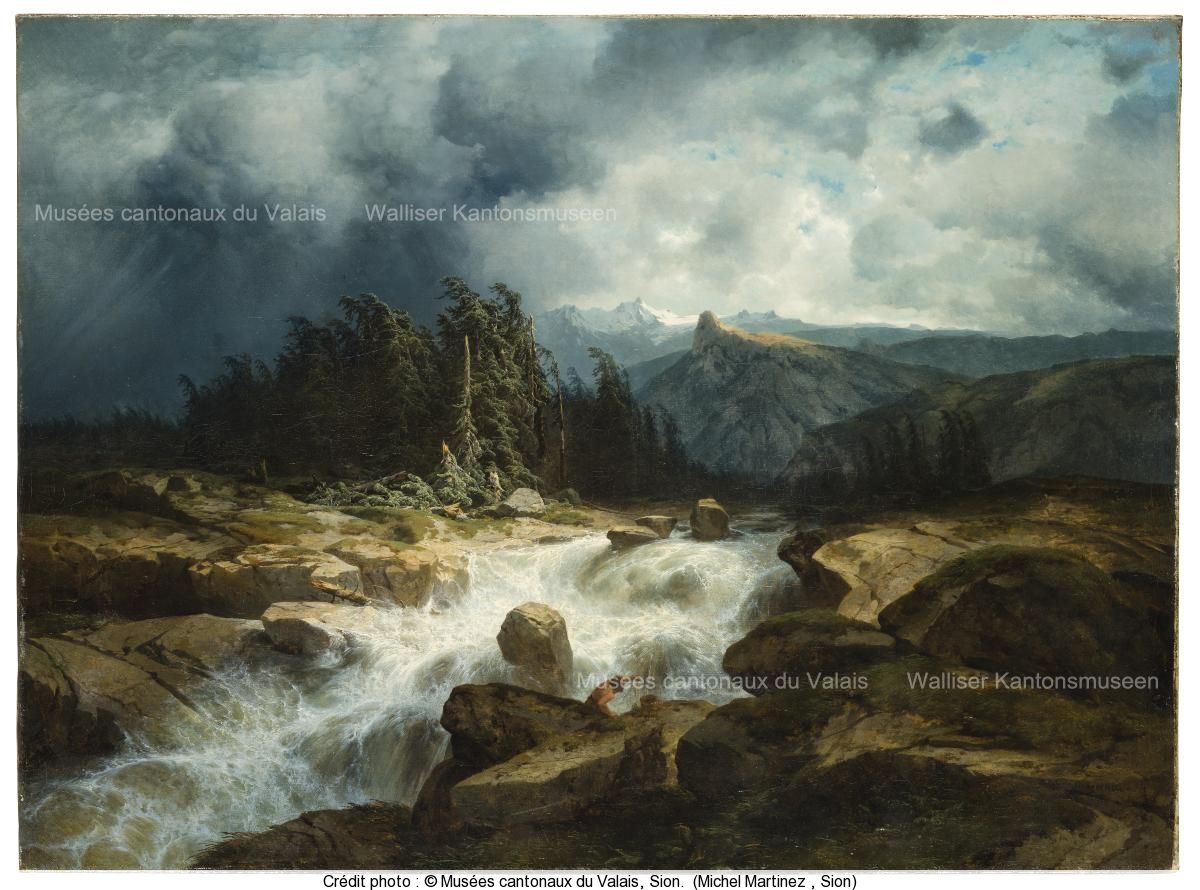

Alexandre Calame (1810-1864), avec la contribution de Jean-Léonard Lugardon (1801-1884), Torrent de montagne, 1848, huile sur toile, 83,5 x 113,5 cm, Sion, Musée d’art du Valais, inv. BA 3489 Signé dans l’angle inférieur droit « A. Calame » et daté de 1848, ce tableau, longtemps conservé en collection privée (1), n’était connu des spécialistes que par une ancienne photographie noir et blanc reproduite dans un catalogue de vente établi en 1932 par l’antiquaire munichois Hugo Helbing (1863-1938). Ce dernier comptait parmi les plus importants marchands d’art d’Allemagne et s’était fait le spécialiste des catalogues de vente illustrés, avant que son origine juive ne le contraigne à fermer boutique et qu’il ne se fasse brutalement assassiner lors de la tristement célèbre « Nuit de Cristal » (2). La composition de ce tableau a dû rencontrer un certain succès dans la mesure où Alexandre Calame, qui, selon son habitude, n’hésitait pas à reprendre ses propres inventions, en fit au moins trois « duplicata » (3) : la premier, de grand format et daté de 1850, a été vendu en 2019 à Zurich par Sotheby’s (4) ; le deuxième, de format moyen et également daté de 1850 mais actuellement non localisé, n’est connu que par une reproduction noir et blanc (5) ; le troisième, de grand format et daté de 1854, a été vendu en 2013 à Zurich par la maison de vente Koller (6). De ces quatre œuvres, la version du Musée d’art du Valais constitue la plus ancienne. Aussi, avec celle de 1854, elle se distingue des deux autres par la présence, peu habituelle dans l’œuvre de Calame, de figures humaines. Dans un vaste paysage dominé à l’arrière-plan par de hautes montagnes, ce tableau de grand format représente, sous un ciel orageux, un torrent en crue se frayant un chemin à travers d’imposantes roches ; au second plan, bénéficiant momentanément d’une éclaircie, un groupe de pins plie, tandis que d’autres ont cédé sous le poids du vent ; au premier plan figurent deux hommes, dont l’un s’agrippe à un rocher et l’autre montre un bout de corde brisée à un troisième homme, représenté plus en amont, accroupi, lequel fait signe à un quatrième homme, qui accourt vers ce dernier. Le 21 avril 1848, peu après la réalisation du tableau, un abonné du Journal de Genève décrit l’œuvre en ces termes : « … un torrent bondissant sous un ciel orageux, pâle et qui verse ses froides clartés sur quelques touffes de sapins. Une scène pleine d’intérêt complète la sévère beauté de cet effet et en fait ressortir la poésie mélancolique. C’est un malheureux qui se débat au milieu des flots écumeux, tandis que ses camarades s’efforcent de lui porter secours. » (7) Mû peut-être par une volonté d’ôter le caractère dramatique de cette scène, qui ne sied que peu à l’œuvre de Calame, un marchand ou un ancien propriétaire a masqué après 1932 la figure de l’homme emporté par le torrent, qui expliquait pourtant l’agitation des quatre autres restées sur la berge (8). Or, toujours selon l’abonné, celles-ci auraient été exécutées non pas par Alexandre Calame mais par le peintre genevois et ami de ce dernier Jean-Léonard Lugardon (1801-1884) : « Les nymphes des bois n’ont point cessé de dire à M. Calame leurs plus charmans [sic] mystères, et les Naïades aussi, lui ont fait connaître dès longtemps, le charme de leurs transparents miroirs et de leurs ondes bouillonnantes, mais jamais il n’eut avec elles de plus aimables entretiens, et il faut voir [ce tableau], car le paysage y est délicieux et les figures sont de Lugardon. » (9) Cette collaboration entre les deux peintres, dont l’un réalisa le paysage et l’autre les figures, est caractéristique des écoles de peinture du Nord dont Calame découvrit la production lors d’un voyage entrepris en 1838. Durant cette expédition, il fut fortement marqué par les paysagistes hollandais du XVIIe siècle, comme Jan van Goyen, Jacob van Ruysdael et Meindert Hobbema, qui constituent les sources d’inspiration incontestables de ce tableau (10). L’association Calame-Lugardon demeure un phénomène peu connu et mal étudié. Il existe cependant au moins deux autres tableaux pour lesquels celle-ci est attestée par des sources d’époque : le premier s’intitule L’éboulement, pour lequel le livre de commandes de Calame précise que le prototype, daté de 1839 et aujourd’hui conservé au Musée Alpin Suisse à Berne, a été réalisé en collaboration avec Lugardon, tandis qu’au moins une des deux autres répliques documentées de cette même composition a été copiée par Calame d’après ce dernier (11). Le second représente un Lac avec un moine, pour lequel l’attentif abonné du Journal de Genève précise que le prototype, daté de 1848 et vendu en 1983 à Zurich par Sotheby’s, est également le fruit de cette collaboration : « … un site riant, tout gracieux, où resplendit une chaude lumière. Sur le flanc des plus agrestes montagnes se déroulent de brillantes végétations dont la sombre richesse vient se mirer dans un lac tranquille. Un moine médite sur ses bords ! […] Ce moine, si beau d’ailleurs, n’est-il point un peu saillant ?.... Mais trève [sic] aux sottes critiques. Je suis d’humeur d’admirer, et je veux certes m’y tenir en présence de deux talents si relevés, si dignes l’un de l’autre et qui allient leurs ressources de la façon la plus heureuse dans ces belles compositions. » (12) L’abonné de 1848 conclut en ces termes : « C’est un chant à deux voix, doublement expressif, qui prête à la poésie des lieux des accents plus variés, plus lyriques. Ah ! qu’ils fassent entendre souvent ces aimables accords ! ». Cette collaboration n’est pas renseignée pour les autres versions documentées de cette même composition (13). Ainsi, comme pour la version de 1854 du Torrent de montagne, seul un examen stylistique et matériel permettrait de départager les mains et d’attribuer les figures à Jean-Léonard Lugardon ou à Alexandre Calame d’après l’invention de ce dernier. En 1936, la Galerie Neupert identifiait le site représenté dans le tableau du Musée d’art du Valais comme la chute de l’Aar à la Handeck dans la vallée du Hasli située dans l’Oberland bernois, une identification qui n’a pas été retenue par Valentina Anker (14). Si le premier plan peut être rapproché de certaines compositions du peintre, à l’instar du Souvenir du Hasli, peint en 1844 puis transposé la même année en lithographie (15), la chaîne de montagne représentée à l’arrière-plan n’a pas d’équivalent dans l’œuvre dessiné, peint et gravé de Calame. Cette œuvre semble en effet être non pas une transposition exacte d’un site géographique dont le peintre aurait préalablement relevé la topographie, mais davantage une association d’éléments épars recomposés dans son atelier à Genève, comme le précise du reste la signature. Elle s’inscrit dans la série des « Torrents de montagne ou des Alpes », un thème qui donna lieu à plusieurs variations réalisées pour la plupart d’entre elles entre 1846 et 1852 (16). Les éléments qui sont à l’origine de ce succès commercial (moyennes et hautes montagnes, groupes d’arbres, cours d’eau…) semblent en revanche bien avoir été recueillis lors des nombreuses expéditions artistiques que le peintre réalisait dans les Alpes, dont l’Oberland bernois où Calame avait l’habitude de passer ses étés à partir de 1835 (17). Outre les sentiments romantiques qu’une pareille composition pouvait susciter chez le spectateur de l’époque (grandeur et force de la nature, petitesse de l’homme, vanité de la vie, etc.), la représentation de ce tragique événement semble également être inspirée de l’actualité. En peignant un homme emporté par un torrent, Alexandre Calame et Jean-Léonard Lugardon font en effet fort probablement aussi référence aux crues dévastatrices qui se multiplièrent dans les années 1840 en moyenne montagne, alors très fréquentée par les peintres : celles-ci étaient provoquées par des pluies diluviennes (18), par la fonte des glaciers (19) mais aussi et surtout, par la surexploitation des forêts qui, systématiquement déboisées, s’étendit de la plaine aux moyennes montagnes pour répondre à la demande croissante des villes en besoins énergétiques, notamment en charbon de bois (20). Face à la multiplication du phénomène toujours plus menaçant, la Société forestière suisse, fondée en 1843, pressa en 1856 le Conseil fédéral d’entreprendre une étude sur l’état des forêts et torrents de montagne, tandis qu’ingénieurs et hydrologues, appliqués à domestiquer le réseau hydrographique suisse, reconnurent l’utilité des forêts contre les crues, mais aussi les glissements de terrain, les éboulements et les avalanches (21). Il fallut toutefois attendre l’inondation mortelle de 1868 pour aboutir à la loi fédérale de 1874 sur la police des endiguements et des forêts (22). Le caractère engagé de cette peinture est en outre conforté par l’attribution des figures à Lugardon, dont la vie et l’œuvre ont été fortement marqués par les idées de Jean-Jacques Rousseau, l’un des premiers à dénoncer les dangers de l’industrialisation et les risques liés à un non-respect de la nature. 1) Munich, Kunsthandlung Hugo Helbing, 29 janvier 1932, lot 10 ; Zurich, Galerie Neupert, 4 avril 1936, lot 44 ; Schaffhouse, collection Dr. C. Labhardt, 1968 ; Suisse, collection privée ; Zurich, Koller, 7 décembre 2012, lot 3015 ; International, collection privée ; Zurich, Sotheby’s, 4 décembre 2018, lot 4. 2) Sur Hugo Helbing, voir Meike Hopp et Melida Steinke, « "Galerie Helbing" – Auktionen für die Welt », dans Provenienz & Forschung. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, Dresden : Sandstein Verlag, 2016-1, pp. 54-61. 3) Terme tiré du livre de commandes du peintre. Sur ce document, voir Eugène Rambert, Alexandre Calame, sa vie et son œuvre d’après les sources originales, Paris : Fischbacher, 1884, pp. 535-536. 4) Valentina Anker, Alexandre Calame : vie et œuvre : catalogue raisonné de l’œuvre peint, Fribourg : Office du livre, 1987, cat. 419 ; Zurich, Sotheby’s, 25 juin 2019, lot 22. 5) Anker 1987, op. cit., cat. 420. 6) Ibid., cat. 587 ; Zurich, Koller, 21 juin 2013, lot 3009. 7) Journal de Genève, 21 avril 1848, p. 2. 8) Munich, Kunsthandlung Hugo Helbing, 29 janvier 1932, lot 10 : « Wildbach in den Bergen, nach einem Hochgebirgsgewitter. Vom Sturm zerzauste und geknickte Wettertannen; am Ufer ein Mann, einem im Wasser schwimmenden Mann ein Seil zuwerfend; schwere Wolken ziehen über das Gebirge. Oel auf L. 84x113 cm. Bez.: A. Calame fec. [sic] ». Le catalogue est pourvu d’une planche sur laquelle la figure de l’homme luttant contre la noyade est encore visible. 9) Journal de Genève, 21 avril 1848, p. 2. 10) Valentina Anker, « Calame, Alexandre », dans SIKART, dictionnaire sur l’art en Suisse, 2015, http://www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=4000036&lng=fr (consulté le 6 juin 2020). 11) Anker 1987, op. cit., cat. 117. 12) Journal de Genève, 21 avril 1848, p. 2. 13) Anker 1987, op. cit., cat. 352, 337 et 392. 14) Zurich, Galerie Neupert, 4 avril 1936, lot 44 : « Bergbach. Wasserfall bei der Handeck im Haslital. Oel auf Leinwand, 84 x 113 cm, signiert rechts unten und datiert 1848 ». Cf. Anker 1987, op. cit., cat. 419, 420 et 587. 15) Rambert 1884, op. cit., p. 543, no 133 ; Anker 1987, op. cit., cat. 245. 16) Voir par exemple le Torrent des Alpes, daté de 1849 et vendu à Zurich en 2019 par Sotheby’s. Ibid., cat. 371 ; Zurich, Sotheby’s, 25 juin 2019, lot 14. 17) Anker 2015, op. cit. 18) Gazette de Lausanne et Journal suisse, 22 mai 1846, p. 1. 19) Ibid., 23 octobre 1846, p. 2. 20) Ibid., 22 mai 1846, p. 1. 21) Daniel Vischer, Histoire de la protection contre les crues en Suisse : des origines jusqu’au 19e siècle, Berne : Office fédéral des eaux et de la géologie, 2003 ; Anton Schuler, « Forêt : naissance de la sylviculture », dans Dictionnaire historique de la Suisse, 2015, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/007849/2015-04-29/#HNaissancedelasylviculture (consulté le 6 juin 2020). 22) Id., « Lois sur les forêts »», dans Dictionnaire historique de la Suisse, 2015, https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013802/2007-08-17/ (consulté le 6 juin 2020) ; Stefan Brönnimann et al., 1868 – Les inondations qui changèrent la Suisse : causes, conséquences et leçons pour le futur, dans Geographica Bernensia, Bern : Geographisches Institut der Universität Bern, 2018.