, :

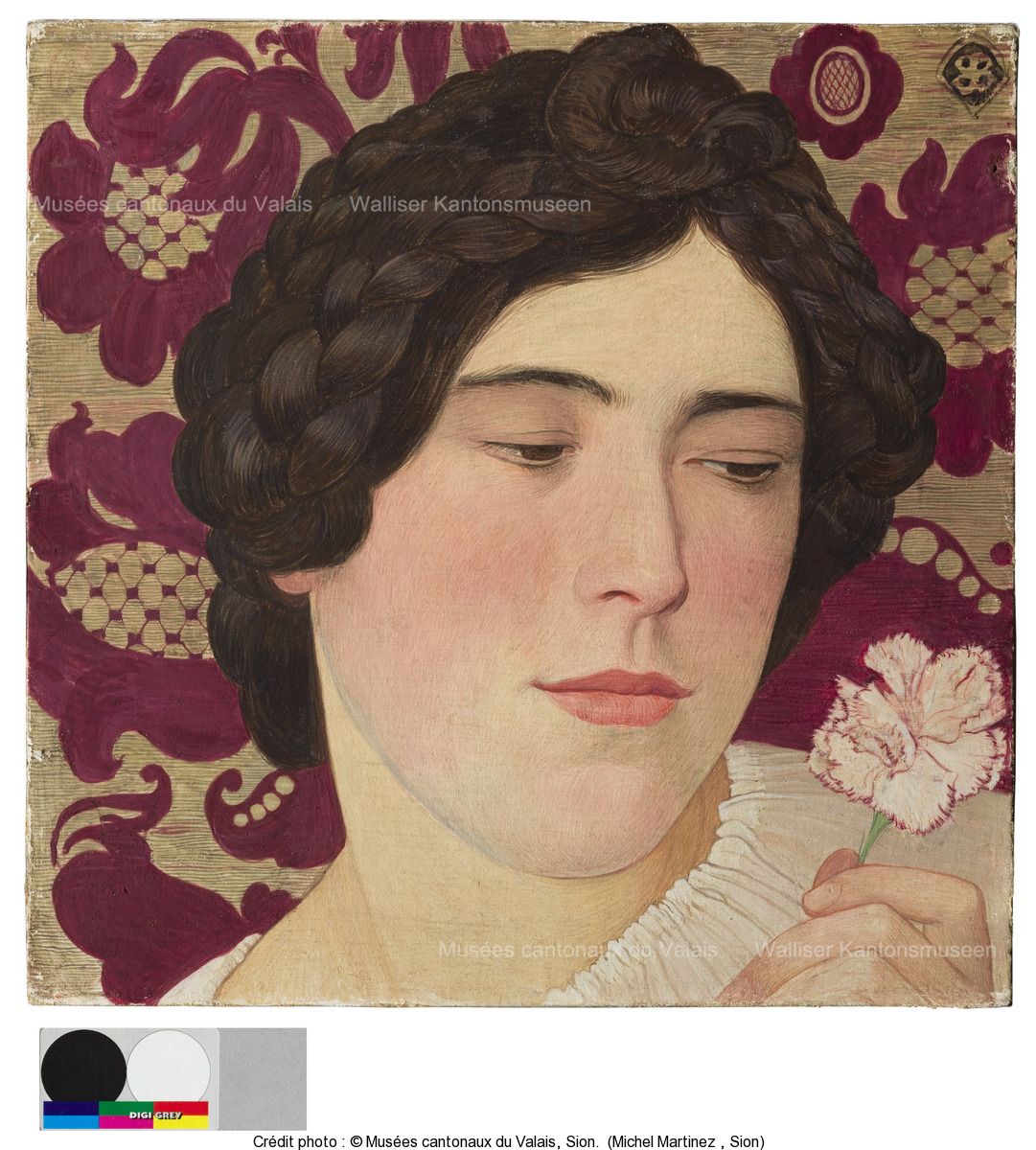

Ernest Biéler (1863-1948), Jeune femme à l’oeillet, s.d. (1908 ou 1910), tempera sur papier collé sur bois, 26,7 x 26,8 cm, Musée d'art du Valais, Sion, inv. BA 1553, Collection Fondation Michel Lehner Petit portrait de la fin des années 1900, la Jeune femme à l’œillet est une composition qui présente l'apparence d'une grande simplicité. La peau du modèle est traitée de la même manière que pour les portraits de paysans que Biéler a réalisés à Savièse: par une accumulation de longs traits qui dessinent des volumes et des teintes, et qui permettent de faire varier très finement la carnation. Malgré cette similitude, la femme n'est pas une paysanne, mais est issue de la bourgeoise. Ses cheveux sont tressés en longues nattes ra-menées sur la tête et ses mains sont soignées. Le cadrage de la composition est très serré, en particulier autour de la chevelure, ce qui fait là aussi ressortir la carnation. La femme, tournée vers la droite, est centrée, ce qui laisse une bande vide sur la gauche du tableau. Ce déséquilibre est accentué par l'asymétrie des épaules, alors que la main et l’œillet sont repoussés dans l'angle opposé, et même coupés par le cadre. Ce type de composition a été utilisé par Biéler dans d’autres œuvres, pour en accentuer le primitivisme, par référence à des tableaux de la Pré-Renaissance. Dans le cas du portrait de la Jeune femme à l’œillet, c’est plus un procédé qu’une véritable recherche de primitivisme; mais c’est un aspect qui permet de lier cette oeuvre à la production "graphiste" de l'artiste. Quelques éléments rattachent en outre ce portrait à l'Art Nouveau, l'autre style que Biéler exploite à la même époque: la femme dans une robe blanche vaporeuse, un thème préraphaélite que Biéler a exploré dès 1898; la présence d'une fleur, ici un œillet; et le décor floral fortement stylisé du papier peint, signé en haut à droite par le monogramme du peintre. Le fond très proche et frontal aplatit la composition, et accentue l'aspect décoratif de l'ensemble. Outre les paysans de Savièse, Biéler utilise la technique du "graphisme" pour plusieurs portraits de citadins, notamment celui de l’écrivain Edouard Rod (1). Mais il n'y inclut pas d’éléments Art Nouveau. Le portrait de la Jeune femme à l’oeillet est ainsi tout à fait particulier: il représente une tentative de Biéler d'assembler ces deux styles qu'il a développés simultanément, pour en créer une synthèse. Cet essai semble rester lettre morte. L'artiste testera d'autres voies, notamment en direction de l’art appliqué (2). Finalement, il se tourne en 1915 vers l’art monumental qui sera dès lors sa principale activité artistique. 1) Portrait de l’écrivain Edouard Rod (1857 - 1910), 1909, tempera sur bois, 105 x 130 cm, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts. 2) Voir les deux panneaux Les agneaux et Les moutons à Montorge, 1912, tempera et crayon, 69 x 119,6 cm et 69,7 x 119,5 cm, Musée cantonal des beaux-arts, Sion, Collection Fondation Michel Lehner. Ces deux panneaux sont exposés en 1912, insérés dans un ensemble décoratif Bibliographie: Michel Lehner, Les peintres de Savièse, Genève: Skira, 1982, p.28 Ernest Biéler (1863 - 1948). Du réalisme à l'Art nouveau, cat expo, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, Soleure, Musée des beaux-arts, 3.7.1999 - 2.1.2000, Milan: Skira, Lausanne: Musée cantonal des beaux-arts, 1999, p.70.