Laurent Sester et Pascal Ruedin, 2012 :

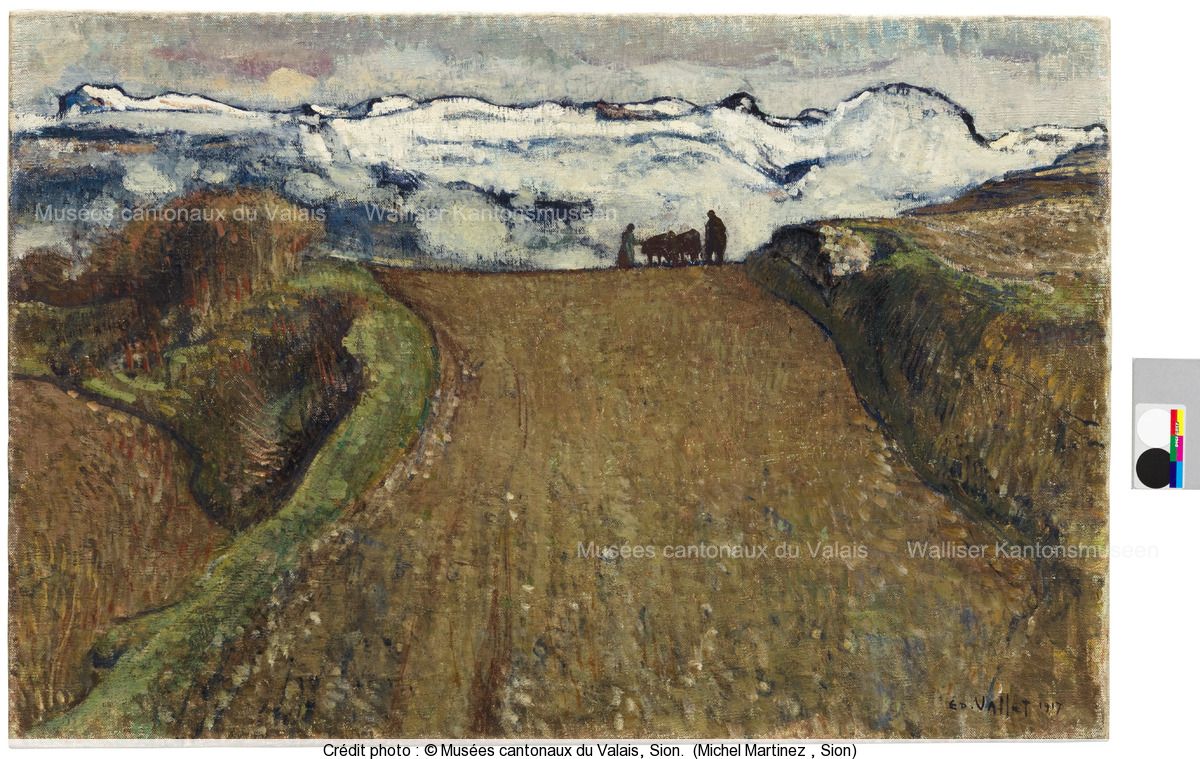

Edouard Vallet (1876-1929), La Terre, 1917, Huile sur toile, 53.5 x 81 cm, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 1661, Don de la Fondation Michel Lehner en 2000. En 1914, Edouard Vallet achète une maison à Vercorin et, quittant Savièse, y installe son atelier. Sa production s’ouvre à des motifs nouveaux ou revisite des modes de composition attestés dans ses toutes premières œuvres. Ainsi en va-t-il du motif du champ cultivé en terrasse, auquel Vallet applique des solutions formelles présentes dans ses tableaux de 1906 déjà, lorsque de larges chemins montants conduisaient le regard jusqu’à l’horizon d’une crête (1). La Terre est la première réussite magistrale d’une série d’œuvres qui, de 1913 à 1927 (cat. p. 218), exploitent le contraste entre les terres d’altitude cultivées et les hautes montagnes vierges de végétation, pour exprimer une vision quasi mystique du paysage. La Terre, comme la plupart des images de ce type, prend appui sur la situation topographique particulière de Vercorin, balcon dominant la vallée du Rhône et faisant face aux Alpes bernoises et au massif du Wildstrubel en particulier. Un large champ cultivé en terrasse conduit le regard, par un effet de perspective spectaculaire, vers deux silhouettes de paysans, un homme et une femme comme posés sur l’horizon, labourant avec l’aide de deux vaches. Le champ offre à l’artiste un véritable terrain de liberté picturale où dominent des tons de terre issus de mélanges physiques et optiques de gris, bleus, verts, bruns et ocres. Le chromatisme à la fois vif et assourdi qui en résulte exprime la dureté et la richesse de la terre-glèbe nourricière. Le fond de la composition déploie une chaîne de montagnes enneigées. Contrastant fortement avec le premier plan, il lui oppose une longue bande horizontale où les montagnes d’inspiration hodlérienne se confondent presque avec le ciel. Vallet limite ainsi le tableau à deux registres chromatiques et lui confère une lisibilité et une efficacité maximales. Le registre supérieur est celui d’une autre dimension, celui du territoire identitaire exalté pendant les années de guerre, mais aussi celui du cosmos où se lient les montagnes et le ciel. La lecture du tableau peut donc donner lieu à des interprétations diverses, dont la complémentarité vient enrichir le sens de l’œuvre. Petitesse de l'homme dans l'immensité de la nature et de l’univers ? Persévérance de la volonté dans un milieu hostile ? En 1917, la guerre fait rage en Europe et la Suisse neutre souffre de son isolement. L'artiste, grand patriote, a probablement voulu magnifier l'image d'un havre de paix dans un continent en guerre. La chaîne des sommets enneigés, tel un maître-autel, apparaît au sommet d'un champ qui semble une large voie. C'est une vision symbolique de la terre qui nous est proposée ici, ou du moins un hommage au travail de cette terre dont le paysan est en quelque sorte le héros humble et constant. En définitive, le conflit mondial exacerbe la valorisation de la paysannerie valaisanne, entreprise dès la fin du XIXe siècle par les peintres de l’Ecole de Savièse. (1) Wyder, Rouiller 2006, p. 307 in: “Edouard Vallet, La Terre, 1917”, dans L’Ecole de Savièse. Une colonie d’artistes au coeur des Alpes vers 1900, Milan : 5 Continents, Sion : Musée d’art, 2012, pp. 232-233. --- Edouard Vallet(1876–1929), Die Erde, 1917, Öl auf Leinwand, 53,5 × 81 cm, Kunstmuseum Wallis, Sitten, Inv. BA 1661, Schenkung der Michel-Lehner-Stiftung 2000. Im Jahr 1914 kaufte Edouard Vallet in Vercorin ein Haus, richtete dort sein Atelier ein und verliess somit Savièse. Sein Werk öffnete sich alsdann für neue Motive oder nahm Kompositionen aus seinen allerersten Werken wieder auf. Dies gilt auch für das terrassenförmige Feld. Die hier verwendete formale Lösung kommt bereits in den Werken von 1906 vor. In jenen Bildern wird der Blick des Betrachters anhand von breiten Wegen nach oben geleitet, bis zu einem den Horizont bildenden Bergkamm (1). Das Bild Die Erde ist das erste Meisterstück einer Reihe von Werken, in denen der Maler zwischen 1913 und 1927 (Kat. S. 218) den Kontrast zwischen bebauten Feldern im Berggebiet und dem unberührten Hochgebirge ohne Vegetation behandelte, um einer nahezu mystischen Vision der Landschaft Ausdruck zu verleihen. Wie die meisten Werke dieser Art gründet das Bild auf der besonderen Lage des Dorfes Vercorin: eine Terrasse über dem Rhonetal, gegenüber den Berner Alpen und insbesondere dem Wildstrubelmassiv. Ein grosses, terrassenförmiges, bebautes Feld lenkt den Blick durch einen spektakulären Perspektiveneffekt zu den Silhouetten zweier Bauern, einem Mann und einer Frau, die auf dem Horizont zu stehen scheinen und mit zwei Kühen das Feld pflügen. Das Feld bietet dem Künstler Platz für malerische Freiheiten, hier dominieren Erdfarben, entstanden aus der physischen und optischen Mischung von Grau, Blau, Grün, Braun und Ocker. Die so erzielte Farbgebung ist lebhaft und gedämpft zugleich, sie vermittelt die Härte und die Fruchtbarkeit der Erde, der nährenden Scholle. Im Hintergrund erhebt sich eine verschneite Bergkette. Ein langes, horizontales Band, auf dem die von Hodler inspirierten Berge beinahe mit dem Himmel verschmelzen, bildet einen starken Kontrast zum Vordergrund. Vallet beschränkt das Gemälde somit auf zwei Farbregister und verleiht ihm eine höchst mögliche Klarheit und Wirkung. Die Farben im oberen Teil sind jene einer anderen Dimension, eines Identität stiftenden Bereichs, der in den Kriegsjahren verherrlicht wurde, aber auch der Dimension des Kosmos, wo sich die Berge mit dem Himmel vereinen. Es bieten sich somit verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für dieses Bild, die einander ergänzen und dessen Sinn noch bereichern: Die Kleinheit des Menschen in der unermesslichen Weite der Natur und des Universums? Die Ausdauer des Willens in einer feindseligen Umgebung? Im Jahr 1917 wütete in Europa der Krieg, und die neutrale Schweiz litt unter der Isolierung. Der Künstler war ein grosser Patriot und wollte wahrscheinlich das Bild einer Insel des Friedens in einem vom Krieg gezeichneten Kontinent würdigen. Die schneebedeckte Bergkette überragt wie ein Hochaltar das Feld, das eine breite Strasse zu sein scheint. Uns wird hier eine symbolische Ansicht der Erde geboten oder zumindest eine Hommage an die Bestellung dieser Erde, worin der Bauer in gewisser Weise der bescheidene, ständige Held ist. Letztlich wurde die Aufwertung des Walliser Bauerntums, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts von den Malern der Schule von Savièse betrieben wurde, durch den globalen Konflikt noch gesteigert. (1) Bernard Wyder, Jacques Dominique Rouiller, Catalogue raisonné de l’œuvre peint d’Edouard Vallet, Genf, 2006, S. 307 in: “Edouard Vallet, Die Erde, 1917” in Die Schule von Savièse. Eine Künstlerkolonie in den Alpen um 1900, Leit. Pascal Ruedin, Milan : 5 Continents, Sitten : Kunstmuseum, 2012, S. 232-233.