Armelle Droval, 1997 :

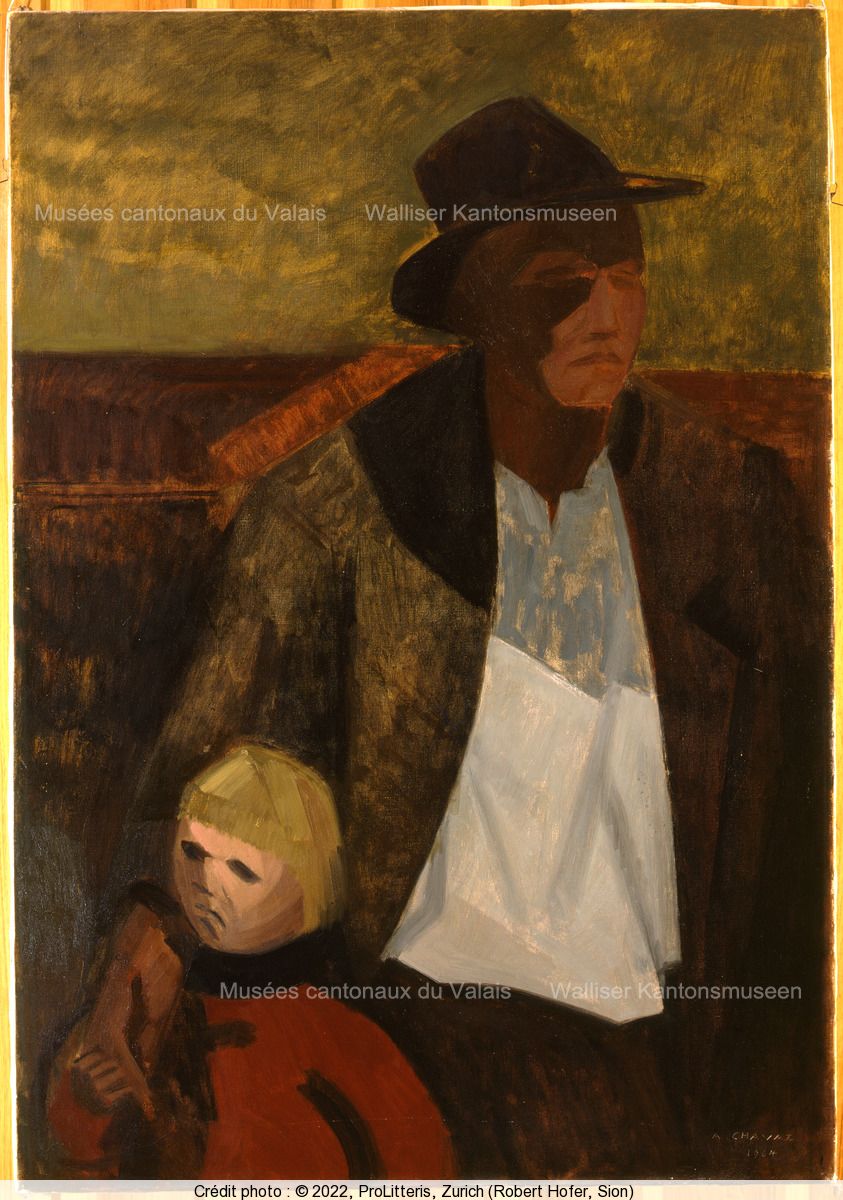

Albert Chavaz (1907-1990), Paysan et son fils, 1964, huile sur toile, 116 x 81 cm, Musée d'art du Valais, Sion, inv. BA 454 Le tableau Paysan et son fils manifeste de nouveaux modes d'unification de la surface de la peinture. Peut-être suggérées par les développements de l'abstraction dans l'après-guerre, la géométrisation des formes et la monochromie se présentent à Chavaz comme de nouvelles clés de résolution. Quelques œuvres, des natures mortes en particulier, sont traitées sur la base d'un ton dominant et omniprésent. Quant à la géométrisation, elle redéfinit les volumes des tableaux de Chavaz à partir de 1950 environ, vraisemblablement aussi sous l'influence des décorations monumentales que l'artiste réalise; dans la seconde moitié des années quarante, celles-ci se dégagent en effet d'un lointain trompe-l'œil baroque pour affirmer la surface du mur. Dès le début des années soixante, Chavaz privilégie de plus en plus le paysage, au détriment de la figure et du portrait. Peut-être est-ce là une façon d'atténuer le décalage que perçoit le peintre entre sa production et la scène artistique contemporaine. Ces années sont en effet marquées par la diffusion des expressions non figuratives. En Valais, Paul Messerli (1899-1987) publie en 1964 un Manifeste pour l'art abstrait et voit son œuvre non figurative reconnue à l'occasion d'une rétrospective au Manoir de Martigny. Arrivé en Valais en 1960, le plasticien espagnol Angel Duarte (*1930) y poursuit ses expériences apparentées à l'Op'Art et à l'art cinétique. Il réunit autour de sa forte personnalité de jeunes créateurs désireux de renouveau artistique. Les pôles de la création valaisanne se multiplient donc et, dans un espace social et culturel aussi restreint, interfèrent forcément les uns avec les autres. Paysan et son fils est sans doute un témoignage de l'inflexion moderniste que connaissent - de façon définitive ou ponctuelle, profonde ou superficielle, consciente ou inconsciente - de nombreux peintres valaisans autour de 1960, tels Leo Andenmatten (1922-1979) ou André-Paul Zeller (*1918) par exemple. Alors que Chavaz conforte sa position et ses convictions anti-modernistes dans son discours (1), sa pratique emprunte des voies qui trahissent l'assimilation de la tradition post-cubiste qu'il a connue en 1933 à Paris lors de sa formation à l'Académie de la Grande Chaumière. Le tableau du Musée d'art du Valais est caractérisé par la simplification des formes, la quasi négation des volumes et la tendance à la monochromie. Le travail des visages va jusqu'à rappeler les formes de certains masques africains, que le contact avec les collections ethnographiques de Paul Monnier et d'Emile Chambon, entre mille autres possibilités, peut avoir suggérés. La troisième dimension n'est pas seulement amoindrie par la géométrisation des formes, mais aussi par l'extrême dilution de la pâte qui laisse voir le support à plusieurs endroits. La palette recourt à des tons de terre qui redoublent le sujet du tableau. La relation du père à l’enfant, quoiqu’au premier abord opposée par la direction des regards, se trouve intimement suggérée dans la protection du bras solide de père, et la tendresse avec laquelle l’enfant tient sa main. Aucune couleur vive ou plus intense ne vient briser cette atmosphère d’intimité et de sérénité. La quasi monochromie exprime plus qu'une aspiration plastique à l'unification de la surface du tableau, elle traduit aussi l'union d'un père et de son fils. (1) Marie-Claude Morand, 1994, p. 48-51 in: “Albert Chavaz, Paysan et son fils, 1964” in Le Musée cantonal des beaux-arts de Sion, 1947-1997. Naissance et développement d'une collection publique en Valais: contextes et modèles, dir. par Pascal Griener et Pascal Ruedin, Sion: Musées cantonaux, 1997, p. 292-293.