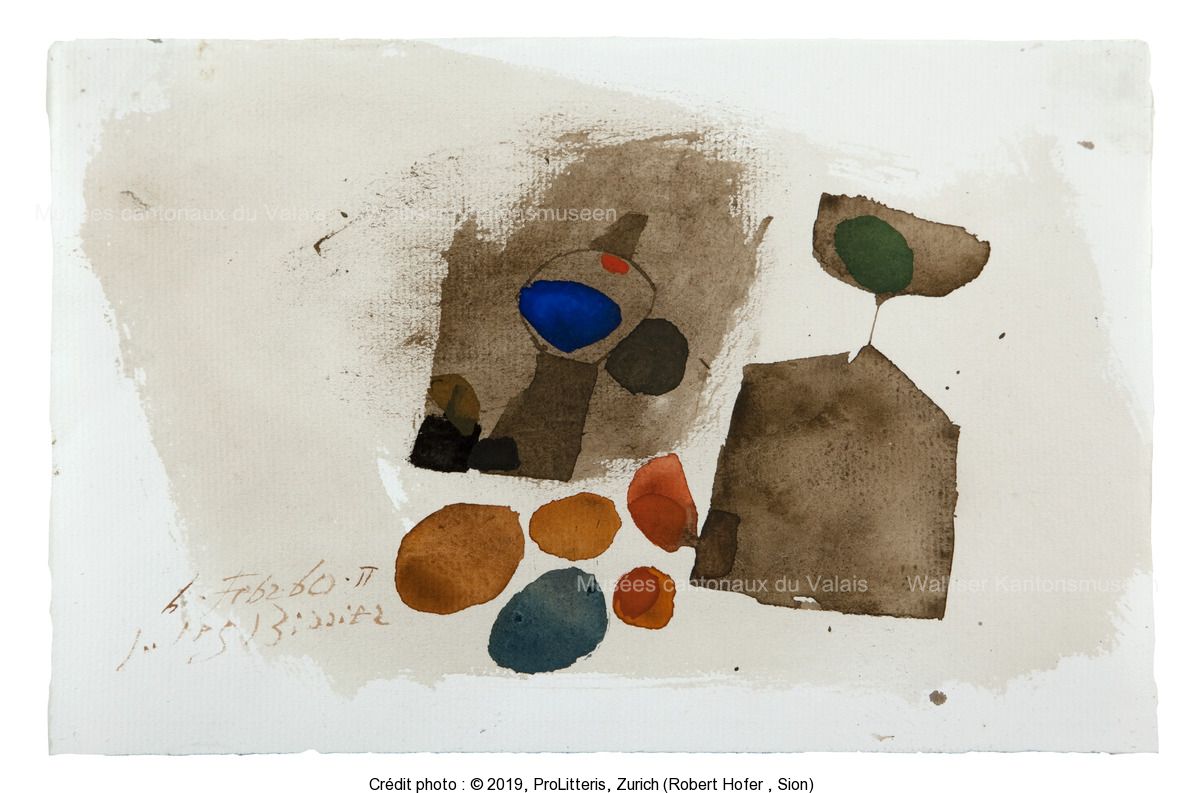

Valérie Marty Zen Ruffinen, 2010 :

Julius Bissier (1893-1965), 6. Febr. 60. II, 1960, aquarelle sur papier, 15.5 x 24 cm. Musée d’art du Valais, Sion. Donation Line et Jean-Philippe Racine, 2008. Inv. BA 2973 Peintre de l’âme silencieuse (1), le plasticien allemand Julius Bissier produit une œuvre introspective, qui place l’émotion au cœur du propos. Doublement influencé par le bouddhisme zen et l’art sépulcral antique, il construit un vocable métaphysique, qui conjugue le geste et la méditation. Si fraîche en apparence, la présente aquarelle se révèle pourtant œuvre de maturité, dans laquelle règne un calme douloureusement conquis. Traumatisé par l’infernal contexte nazi des années trente et quarante, l’artiste recourt à la création comme à une échappée thérapeutique. Dès 1930, à l’instar de l’Américain Mark Tobey, il abandonne toute figuration, jugée vaine, et s’approche de la démarche des moines bouddhistes de l’Illumination, ainsi que des calligraphes sino-japonais. Ses œuvres résultent ainsi d’un processus d’extraction des contingences externes, qui vise l’Absolu. Multipliant ses réalisations par centaines, jusqu’à l’ultime subsistance de l’essence de l’écriture, le peintre note dans son journal intime de 1948 : « Je me sentirai toujours vide dans le formalisme sans base spirituelle » (2). Fasciné par la symbolique des nécropoles antiques, Bissier se plonge encore dans les recherches de l’historien bâlois Johann Bachofen, ainsi que dans l’archaïsme naturel du sculpteur roumain Brancusi. S’en suit l’apparition de tout un répertoire de symboles originels doubles, dont ceux du donnant et du recevant, tels que lisibles dans notre aquarelle, soit le cercle ou l’œuf, comme signes de la force naturelle, ainsi que la coupe ou la maison, comme référents de la matière terrestre et maternelle. En 1955, le peintre découvre de nouveaux médiums : la tempera et surtout l’aquarelle, qui lui permet l’introduction de la couleur, grande absente de sa production de jeunesse. Ici, des teintes diaphanes, dans les beiges, olive et orangés, ainsi que des dégradés d’un sombre saturé aux plus délicates empreintes, exploitent les ressources de la fluide transparence. Dénuées de tout dessin préalable, ces fragiles architectures flottent dans l’espace, rehaussées ponctuellement d’un graphisme semi géométrique. Toujours nourri par la pensée taoïste et l’interaction du ying et du yang, le plasticien valorise le blanc autant que la tache, d’où l’importance réservée ici aux beiges, crème et ivoire, véritables respirations de la composition. Bissier écoute ses pinceaux médiums et réalise de fulgurants « psychogrammes » (3), à l’image de Paul Klee, le « peintre-poète » (4). Par sa spontanéité libératrice, la technique même de notre aquarelle permet à l’œuvre de « naître seule », un concept fondamental aux yeux du peintre, comme il l’analyse dans son fameux journal de 1965, année de son décès : « Cinquante ans d’expériences ne servent à rien si le tableau ne "vient" pas de lui-même. Il ne s’agit pas d’irrationnel mais de a-rationnel » (5). Dans cette composition crépusculaire, tout abhorre donc le figé, qui altère la vision puisqu’il étouffe l’avenir. Surtout ne pas limiter le mouvant, laisser le possible ouvert… comme la vie. (1) Référence à la haute spiritualité de l'artiste, doublée de sa participation à l'exposition Peintres du Silence au Musée Jenisch de Vevey en 1981. (2) André Kuenzi, « Julius Bissier ou la splendeur de la spiritualité », dans : Jules Bissier, cat. exp., Fondation Gianadda, Martigny, 1989, pp. 72-73. (3) « Extraits du Journal de Bissier », dans : Julius Bissier, cat. exp., Galerie Alice Pauli, Lausanne, 1984, n.p. (4) www.universalis.fr/encyclopedie/paul-klee/. (5) Werner Schmalenbach, Julius Bissier, Genève : Bonvent, 1974, pp. 114-115 in: “Julius Bissier, 6. Febr. 60. II, 1960” dans Donation Line et Jean-Philippe Racine au Musée d’art du Valais, dir.: Pascal Ruedin, Sion: Musée d’art du Valais, 2010, pp. 56-57, cat. no. 27.