Marie Léa Zwahlen, 2010 :

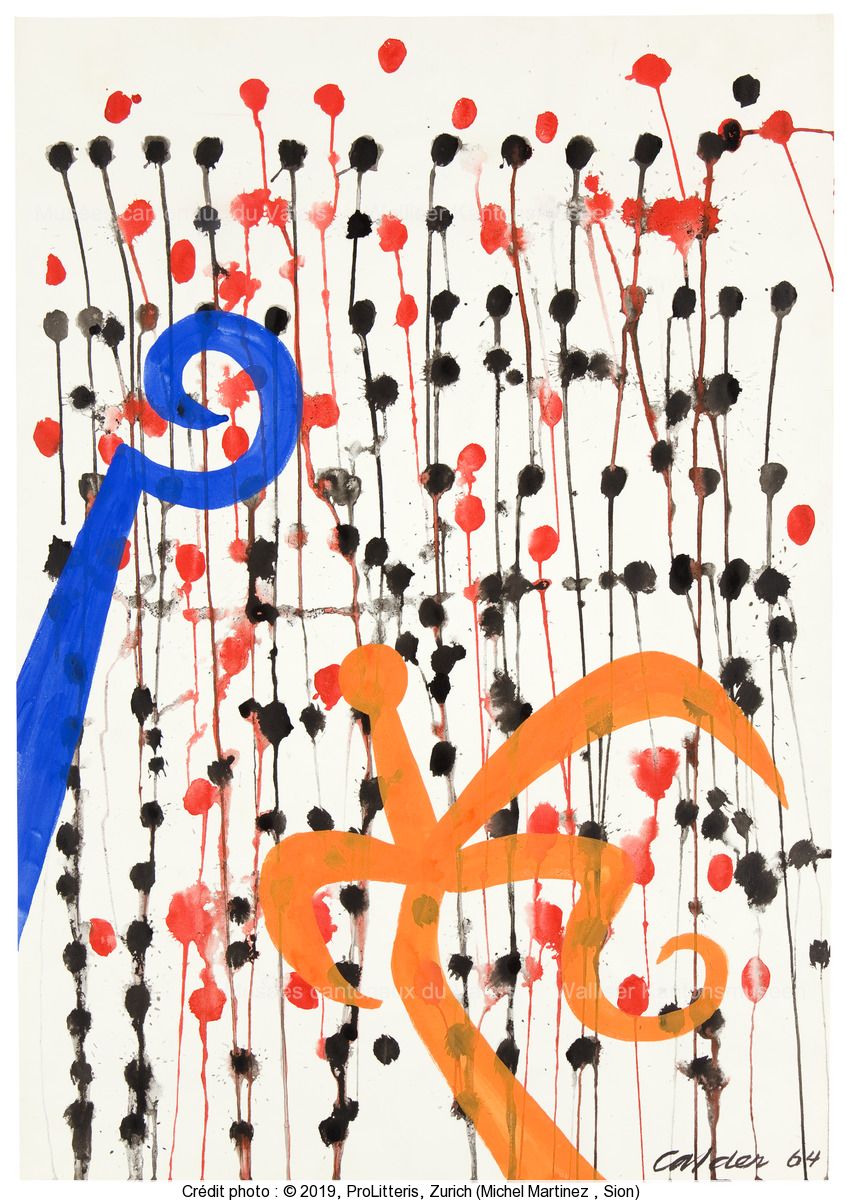

Alexander Calder (1898-1976), Orange et bleu, 1964, gouache sur papier, 110 x 75 cm, Musée d’art du Valais, Sion, Donation Line et Jean-Philippe Racine, inv. BA 2975, achat à la Galerie Cour Saint-Pierre à Genève en 1974 En 1930, à trente-deux ans, Alexander Calder, artiste américain pratiquant une sculpture figurative en fil de fer, installé depuis peu à Paris, visite l’atelier de Piet Mondrian. Il y éprouve, dira-t-il, un véritable « choc », causé par deux profondes révélations : celle, soudaine et viscérale, de l’abstraction pure, et celle, qui lui est intimement liée, du mouvement en tant que moyen plastique à part entière : Calder veut faire « des Mondrian qui bougent » (54)! Sa formation initiale d’ingénieur aidera ce fils d’artistes à transformer son obsession naissante pour le potentiel cinétique de l’art en des réalisations sculpturales inédites, ses « mobiles », qui lui vaudront une reconnaissance internationale précoce. Ses gouaches sont par contre moins connues. A la fin des années soixante, le sculpteur reviendra intensivement à cette technique déjà explorée lors de ses premières expérimentations abstraites, alors qu’il venait d’intégrer le groupe « Abstraction-Création ». Dans cette œuvre, Orange et bleu, l’artiste use des mêmes procédés que dans son travail en trois dimensions afin de rendre la sensation de dynamisme, par des contrastes et des tensions. Ainsi, tout dans cette composition se décline sur un principe de dualité : horizontal et vertical, haut et bas, orange et bleu, rouge et noir, traitement différent des formes et du fond, opposition des motifs principaux oscillant entre masculin et féminin. Excepté la stricte limitation de la palette, un souci d’équilibre plastique et l’utilisation du fond blanc comme élément essentiel à la composition, la parenté avec le néo-plasticisme de Mondrian paraît lointaine. En effet, la démarche que Calder laisse ici transparaître est à l’opposé de l’idéal artistique du pionnier du constructivisme, qui refusait à l’art tout accident ou contingence. En rendant clairement lisible la genèse de sa gouache, Calder se distancie de cette conception : une première série de points est posée et l’artiste les laisse couler d’une manière qui n’est hasardeuse qu’en apparence, preuve en est que les coulures ne suivent pas strictement la loi de la gravité, laissant deviner l’intervention du créateur ; des points sont ensuite apposés sur les tracés de peinture ainsi formés, puis sont appliqués les deux motifs principaux dont la transparence révèle clairement la postériorité. Au-delà de la filiation revendiquée de Mondrian, l’art de Calder puise à l’évidence, silencieusement, à d’autres références. L’influence formelle de Miró, qui fut son ami, est indéniable. Mais au contraire du biomorphisme de l’artiste catalan, qui traduit une conception de l’abstraction proche de son sens étymologique, Calder traite du mouvement primordial et universel à travers un langage non-figuratif entièrement inventé. Cette primauté du fait plastique semble ici clairement proclamée par le titre volontairement descriptif. (54) Alexander Calder, Autobiographie, trad. par Jean Davidson, Paris : Maeght, 1972 (1966), p. 38 in: “Alexander Calder, Orange et bleu, 1964” dans Donation Line et Jean-Philippe Racine au Musée d’art du Valais, dir.: Pascal Ruedin, Sion: Musée d’art, 2010, pp. 58-59, cat. no. 28.