, 2020 :

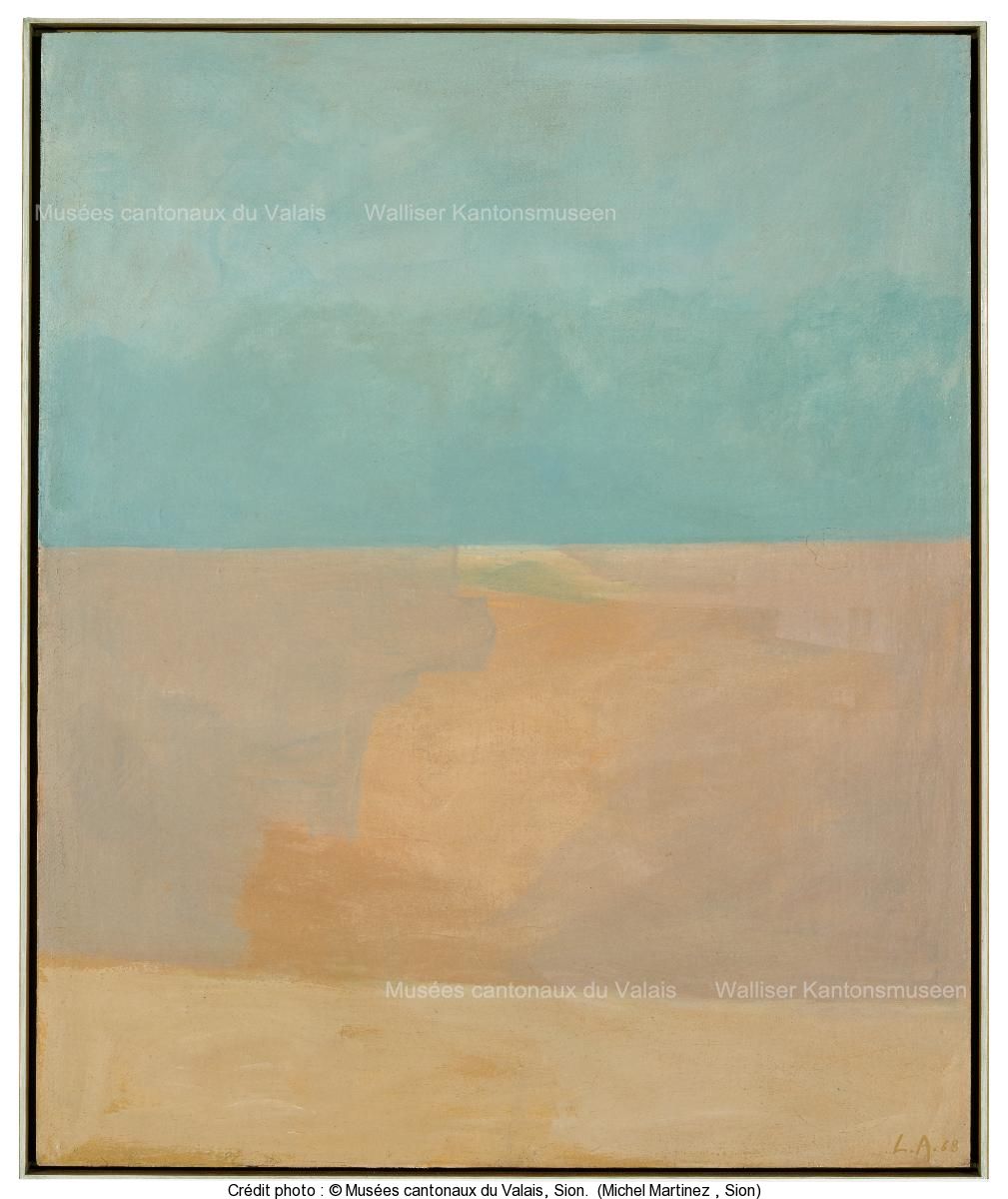

Leo Andenmatten (1922 -1979), Vision, 1968, acryl sur toile, 107 x 88 cm, Musée d'art du Valais, Sion, inv. BA 2877 Vingt ans après la mort de l’artiste, la rétrospective consacrée à Leo Andenmatten au Musée d'art du Valais en 1989 marquait un événement fondamental en faveur de la reconsidération critique de l’artiste haut-valaisan (1). L’œuvre de cet autodidacte qui se fait connaître à partir des années 1940 grâce aux expositions parmi les « peintres du dimanche (2) » à Lausanne, constitue un épisode considérable dans le panorama de la non-figuration suisse. Après des débuts figuratifs, ses compositions (des natures mortes et des paysages), se géométrisent et adoptent un colorisme fauve et intense. Si son établissement définitif à Sion en 1959 est accompagné d’une parenthèse encore figurative, l’artiste s’adonne de plus en plus à des compositions dominées par l’abstraction. En particulier, la confrontation avec la lumière méditerranéenne lors d’un voyage en Espagne en 1963, déclenche une nouvelle simplification de ses peintures et détermine l’adoption de valeurs tonales au détriment de la couleur (3). Cette œuvre intitulée Vision se situe dans le sillage de ces nouvelles découvertes, à la suite du séjour espagnol (4). Cette toile, imprégnée de lumière chaude, évoque une plaine désertique. La composition, organisée en trois bandes horizontales, demeure fidèle à une restitution figurative de l’espace. Au milieu d’une étendue rose-bleu se démarque une tâche ascendante, d’un ocre plus foncé, plus chaud, presque cuivré, figurant peut-être un chemin, une sorte d’escale au milieu de ce non-lieu. L’orchestration tonale de l’acrylique, obtenue par la superposition de plusieurs couches de peinture, se traduit en une palette impressionnante de demi- couleurs, impures, presque indescriptibles, allant de l’ocre tâché de blanc et de gris au bleu du ciel, contaminé de traces de vert, de turquoise mais aussi de blanc et de gris. Cette habile modulation de nuances, qui envoûte l’œil en une impression de vibration lumineuse, est produit toute en subtilité, sans frontières, ni délimitations ou brusqueries. Leo Andenmatten a aimé s’identifier comme « le peintre des horizons calmes (5) ». On pourrait presque rajouter que dans ce cas, il s’agit d’un calme apparent. Sous les couches de peinture couvent une inquiétude et un frémissement palpables, on aperçoit par moment la structure de la toile, les coups larges du pinceaux, nerveux, suivant plusieurs directions. À l’opposé d’une structure lisse et géométrique, la toile accueille les imperfections et révèle un mouvement souterrain. Le titre de l’œuvre, loin de toute réalité géographique précise, rend compte de la recherche d’une ambiance universelle et souligne l’indépendance de Andenmatten par rapport à l’identification (6). Vision n’offre aucune concession à l’anecdote. Le paysage disparaît derrière une atmosphère, derrière une vision qui miroite, étincelle et déroute – à l’instar d’un mirage. 1) Le catalogue paru à l’occasion de l’exposition, réalisé en collaboration avec la Fondation Leo Andenmatten à Loèche représente le premier essai scientifique dédié à l’artiste. Pascal Ruedin, Léo Andenmatten 1922-1979, Sion, Musée cantonal des beaux-arts et La Grenette, 1989. 2) André Kuenzi, « Le silence, la solitude, l’infini… », in André Kuenzi et Walter Ruppen, Leo Andenmatten, Sion, La Matze, 1977 (Peintres de chez nous 8). 3) Pascal Ruedin, op. cit. p. 51. 4) Cette toile fut présentée lors de la première exposition rétrospective de l’artiste au Manoir de Martigny. Leo Andenmatten. Le silence, la solitude, l’infini, cat. exp. Manoir de Martigny, 15 octobre-13 novembre 1977. 5) Conférence de Andenmatten, 4 février 1976, Rotary Club, Sion. La version manuscrite est conservée aux archives de la Fondation Leo Andenmatten à Loèche. 6) Bernard Wyder, « Leo Andenmatten », in Quand une banque devient Musée, Sion, Imprimerie Valprint 1992, p. 91.