Syburra-Bertelletto Romaine , 2003 :

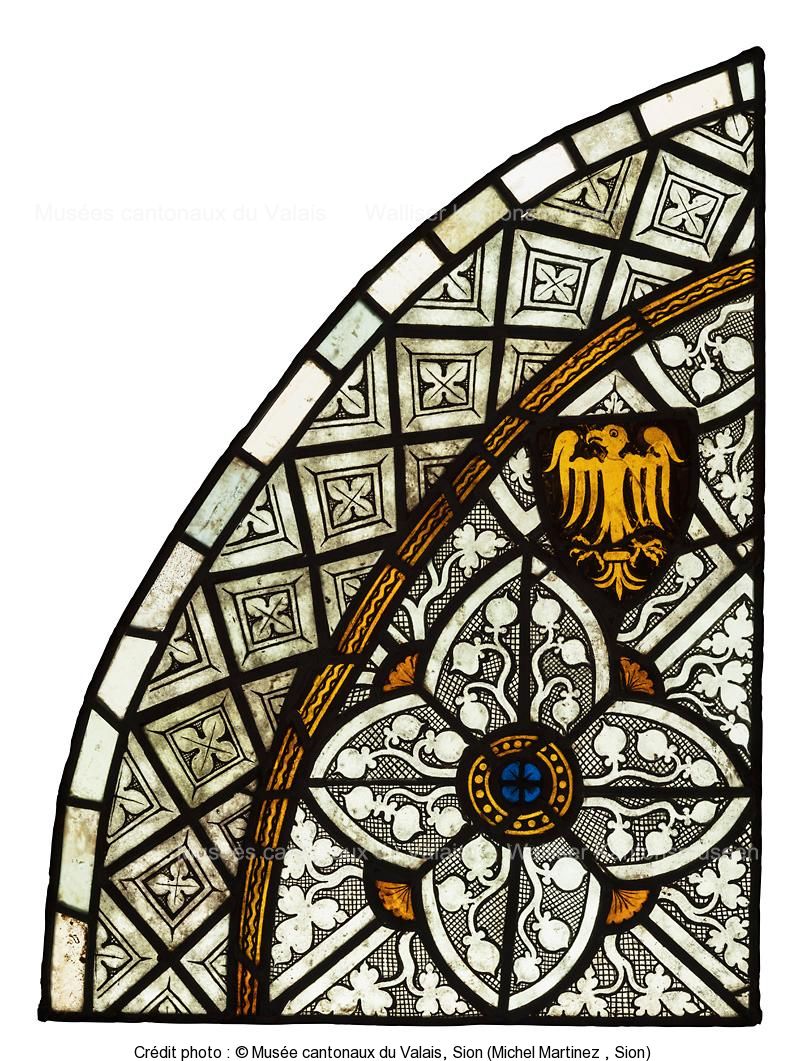

L’acquisition de ce vitrail, déposé au musée par le Chapitre cathédral de Sion en 1901, est liée à l’importante campagne de restauration de l’église de Valère débutée en 1896. Dans son rapport annuel du 9 juin 1902, l’architecte Th. Van Muyden précise qu’à l’occasion de ces travaux, «en 1898, les vitrages des fenêtres avaient été descellés, et sont restés à Valère, emballés dans des caisses, jusqu’au mois d’octobre 1900 […]». La convention du 7 septembre 1900 passée avec Richard Arthur Nüscheler, peintre-verrier zurichois, fixe les principes des restaurations de l’ensemble des vitraux de Valère. Dans son devis de restauration, Nüscheler constate en ce qui concerne le vitrail de la fenêtre du bas-côté sud que seule la partie supérieure est conservée, soit deux quarts-de-rond dans un état très dégradé et fragmentaire. Sur proposition du verrier, décision est prise de conserver ces deux panneaux «au musée de Valère; cette fenêtre sera restituée à neuf d’après le motif donné par ces panneaux et portera l’inscription suivante: «Fenêtre restituée d’après deux fragments transportés et conservés au Musée de Valère.» C’est ainsi que les deux quarts-de-rond intègrent les collections du musée, laissant leur place dans le bas-côté sud de l’église à une verrière entièrement reconstituée et complétée sur toute la longueur de l’ouverture en lancette. Sans que l’on sache sur ordre de qui, Nüscheler effectue une remise en état des quarts-de-rond originaux avant leur entrée au musée. Cette intervention dont il est difficile de mesurer exactement l’ampleur, restitue à l’identique les parties manquantes et permet ainsi de présenter un demi-rond complet, intégré avec d’autres vitraux au vitrage d’une salle du musée. Actuellement, seul un quart-de-rond est exposé pour présenter un très intéressant exemple de verrière ornementale dominée par des pièces de verre incolore à décor peint en grisaille. La partie hémi-circulaire reçoit, entre un filet de scellement et une fine bordure à bande ondée jaune, une très large bordure constituée de losanges ornés chacun d’un quadrifeuille. Dans la partie pleine prend place le décor d’inspiration végétale à hachures entrecroisées enlevées dans la grisaille noir-brun. Un réseau de feuilles est contenu dans un grand quadrifeuille orné au centre d’une rosette noire sur fond jaune entourée de perles. Le fond reçoit un motif de double feuille ourlé d’une bande incolore formant un réseau rectiligne. Dans la partie supérieure prend place un écu pointu de sable à l’aigle d’or. Ces armoiries nous placent au cœur de la longue histoire des hauts dignitaires de l’église issus de la famille de Rarogne. Entre 1237 et 1451, trois membres de cette famille deviennent successivement chanoine puis doyen et enfin évêque de Sion, sans compter un quatrième parent qui lui n’occupera que la charge d’évêque pour en être relevé en 1418 par le Concile de Constance. Le plus illustre et celui dont nous conservons le plus de témoignages est sans contexte Guillaume VI, chanoine en 1427, doyen de Sion en 1434, évêque de 1437 à sa mort en 1451. C’est à lui que l’on doit les importants travaux entrepris pour la décoration de Valère parmi lesquels les peintures du jubé et celles de la chapelle qui porte le nom de sa famille, et qui deviendra le lieu de sa sépulture. Lorsqu’il accède au siège épiscopal, il transforme et rénove complètement le château de Tourbillon avec une attention toute particulière pour la chapelle qu’il fait orner d’un cycle de peintures murales. Ses deux aïeuls, Henri I (doyen de Valère en 1237, évêque entre 1243 et 1271) et Henri II (chanoine en 1256, évêque non confirmé en 1273–74) ne nous ont malheureusement laissé aucun témoignage. D’après les recherches du début du XXe et encore celles menées dans le cadre du Corpus vitrearum medii aevi par Ellen Judith Beer, le style du quart-de-rond serait proche des réalisations de la fin du XIIIe siècle. Du point de vue stylistique, la large bordure à losanges, le type naturaliste des feuilles ont toujours permis aux chercheurs d’y voir un travail lié à la fin du chantier de la nef de l’église, soit vers 1275. S’il nous renseigne sur l’origine du donateur, l’écu très pointu apporte également une indication chronologique. L’aigle non lampassée, la queue baguée et les plumes bien ordonnées rapprochent plus notre écu des exemples du XIIIe siècle que de ceux à la mode au XVe siècle. Les émaux utilisés dans la partie héraldique devraient apporter des indications précises. En effet, l’aigle d’or sur un champ de sable ne semble pas la solution adoptée par Guillaume VI au XVe siècle. Sans parler des armoiries écartelées qu’il présente sur les peintures de la chapelle de Rarogne et sur celles de Tourbillon, le doyen puis le prélat privilégie, sur celles du jubé ou aux angles de sa chapelle funéraire, l’aigle de sable sur un fond d’or. Du point de vue héraldique, il est un fait que la déclinaison d’un même meuble, dans notre cas l’aigle, par des émaux différents, indique différentes branches d’une même famille ou plusieurs descendants d’un même géniteur. La règle voudrait qu’un même personnage adopte une fois pour toute sa version, ce que semble bien faire Guillaume VI avec la version simple de l’aigle noire sur fond d’or ou dans la version écartelée avec en I l’aigle noire sur fond d’or et en II l’aigle d’or sur fond de gueules. Cette systématique héraldique tenterait d’exclure Guillaume VI comme donateur du vitrail au XVe siècle. En ce qui concerne d’autres versions plus anciennes des armoiries de Rarogne, notamment celles d’Henri I et d’Henri II, autres commanditaires possibles à la fin du XIIIe siècle, aucun témoin en couleur ne nous est parvenu. Dans ce cas, la seule approche héraldique ne permet pas de dater ce vitrail sans une analyse matérielle des verres et des pigments utilisés, analyse qui viendrait appuyer les considérations stylistiques qui tendent à rapprocher ce vitrail de la fin du XIIIe siècle, date de l’achèvement de la nef de Valère. "Vitrail en quart de rond aux armes des seigneurs de Rarogne”, in: Morand Marie Claude (dir.), Musée cantonal d'histoire Sion. Guide des collections, Sion: Editions des Musées cantonaux du Valais, 2003, pp. 78-81.