Marina Ducrey, 2018 :

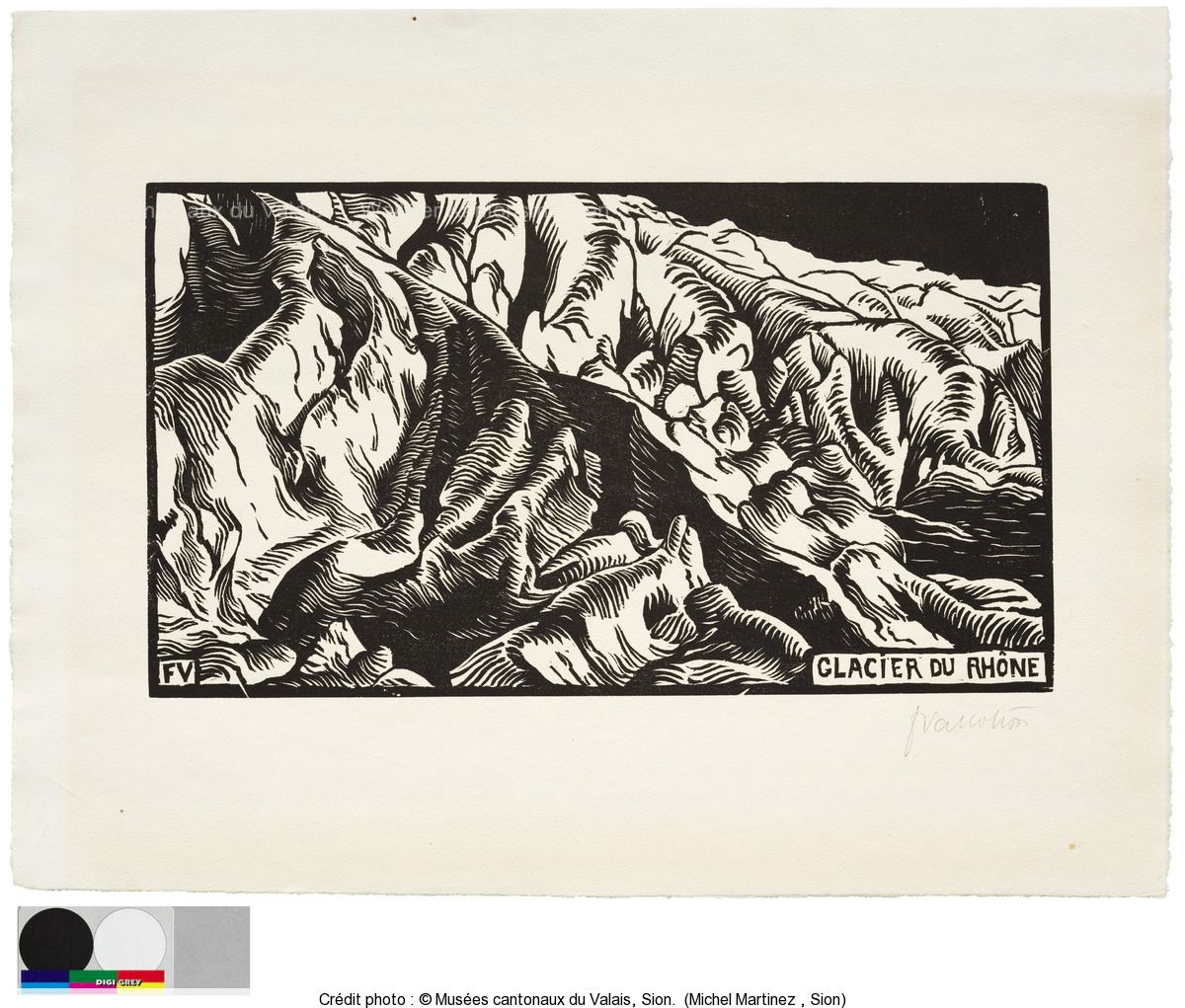

Félix Vallotton (1865-1925), Le Breithorn, xylographie sur papier, 24.6 x 32.2 cm (feuille) ; 14.4 x 25.3 cm (image), 1892, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3243, achat en 2011 Félix Vallotton (1865-1925), Mont Blanc, xylographie sur papier, 25 x 32.4 cm (feuille) ; 14.4 x 25.5 cm (image), 1892, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3218, achat en 2011 Félix Vallotton (1865-1925), Glacier du Rhône, xylographie sur papier, 25 x 32 cm (feuille) ; 14.5 x 25.5 cm (image), 1892, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3251, achat en 2011 Félix Vallotton (1865-1925), La Jungfrau, xylographie sur papier, 25 x 32.2 cm (feuille) ; 14.5 x 25.5 cm (image), 1892, Musée d’art du Valais, Sion, inv. BA 3259, achat en 2011 Le 25 février 1909, en prévision de son exposition au Künstlerhaus de Zurich en mai, Vallotton écrit à son frère qui vit à Lausanne : « J’aimerais que tu fasses de suite les essais pour les bois […]. Si les essais […] vont, je t’enverrai la série montagne qui n’a jamais été tirée, et que je vendrai en lot des six. » Gravée en 1892, la série inclut Le Breithorn, Le Cervin, deux Mont-Blanc, l’un en hauteur, l’autre en largeur, Le Glacier du Rhône et La Jungfrau. Hormis quelques épreuves sans doute tirées par Vallotton sur sa propre presse, elle a bien été imprimée en Suisse à une trentaine d’exemplaires en 1909 et se vendait 50 francs. La première dans l’ordre d’exécution est Le Breithorn, septième gravure sur bois seulement du xylographe débutant, sur les quelque 140 qu’il réalisera au total. Le Cervin a été taillé dans la foulée, mais les quatre montagnes suivantes n’ont vu le jour qu’après une pause consacrée à onze autres sujets. D’où l’évolution de style qu’explique l’acquisition d’une plus grande maîtrise de la technique à force de pratique. Les sources du Breithorn et du Cervin sont connues : il s’agit de deux tableautins brossés de nature en 1888 et dont les xylographies reprennent les détails quasi à la lettre. Alors en séjour de convalescence à Zermatt pour recouvrer une santé mise à mal par la précarité de sa vie de peintre désargenté à Paris, Vallotton n’avait pas manqué d’y peindre quelques petites études. En revanche, pour les quatre autres montagnes, dont n’existe aucun document préparatoire connu, le graveur a dû s’inspirer de cartes postales, voire d’affiches, hypothèse confortée par les contrastes proprement photographiques rendus dans les planches. En l’absence de remontées mécaniques, il est en tout cas impensable que l’asthmatique Vallotton ait accédé à pied aux points de vue rapprochés qui distinguent notamment Le Glacier du Rhône et Le Mont-Blanc en hauteur. Il n’a pas non plus pris lui-même des photos, car il n’a fait l’acquisition d’un Kodak qu’en 1899. La comparaison des quatre xylographies avec des cartes postales de l’époque donne à penser que Vallotton a combiné plusieurs clichés: vues générales des sommets d’une part, focalisées sur les glaces et les roches situées en contrebas d’autre part. Le contour des crêtes qui se découpent sur le ciel est fidèle à la réalité véhiculée par les reproductions photographiques. Mais l’interprétation de l’espace et du relief dénotent un Vallotton détaché de ses sources et laissant libre cours à son talent de « néo-xylographe » mû par l’influence des maîtres japonais de l’estampe, dont il avait pu admirer les œuvres deux ans auparavant, lors de l’Exposition de la gravure japonaise, à l’Ecole des Beaux-Arts. Il leur emprunte non seulement les formats allongés et le goût pour l’arabesque, mais aussi le principe d’une perspective axée non pas vers un point de fuite unique propre à créer une profondeur illusoire, mais déroulée de bas en haut pour s’accorder à la planéité du support. Le japonisme, très en vogue auprès des artistes de la fin du XIXe siècle, se profile dans Le Glacier du Rhône et Le Mont-Blanc en hauteur, qui renvoient à deux planches de Katsushika Hokusai (1760–1849) de la suite « Tour des chutes d’eau des différentes provinces » pour la composition et l’exploitation de l’arabesque. Quant à La Jungfrau, son sommet enneigé émergeant des nuages entre deux collines foncées, et surtout les longues formes de nuées blanches entrecoupées de quelques moutonnements rappellent irrésistiblement plusieurs estampes de la suite du maître japonais « Trente-six vues du mont Fuji ». Semblables nuages aux contours clairement définis, la prédilection pour la ligne courbe et l’aplatissement de la perspective se retrouveront dans maints paysages peints de Vallotton. C’est dire que ses quatre dernières xylographies de montagnes, fondées sur l’observation de la réalité telle que restituée par la photographie, puis librement réaménagée en fonction d’un effet recherché, peuvent être considérées comme précurseurs aux paysages qu’il qualifiera plus tard de «composés». --- Félix Vallotton (1865–1925), Breithorn, Holzschnitt auf Papier, 24.6 x 32.2 cm (Blatt); 14.4 x 25.3 cm (Bild), 1892, Kunstmuseum Wallis, Sitten, Inv. BA 3243, Ankauf 2011 Félix Vallotton (1865–1925), Mont Blanc, Holzschnitt auf Papier, 25 x 32.4 cm (Blatt); 14.4 x 25.5 cm (Bild), 1892, Kunstmuseum Wallis, Sitten, Inv. BA 3218, Ankauf 2011 Félix Vallotton (1865–1925), Rhonegletscher, Holzschnitt auf Papier, 25 x 32 cm (Blatt); 14.5 x 25.5 cm (Bild), 1892, Kunstmuseum Wallis, Sitten Inv. BA 3251, Ankauf 2011 Félix Vallotton (1865–1925), Jungfrau, Holzschnitt auf Papier, 25 x 32.2 cm (Blatt); 14.5 x 25.5 cm (Bild), 1892, Kunstmuseum Wallis, Sitten, Inv. BA 3259, Ankauf 2011 Im Hinblick auf seine für Mai geplante Ausstellung im Künstlerhaus Zürich schreibt Félix Vallotton am 25. Februar 1909 an seinen Bruder, der in Lausanne lebt: «Ich möchte, dass Du umgehend die Probeabzüge für die Holzschnitte machst […]. Sind die Abzüge in Ordnung, schicke ich Dir die Bergserie, die noch nie abgezogen wurde, und die ich in Posten von sechs Stück verkaufe.» Die 1892 geschnittene Serie umfasst das Breithorn, das Matterhorn, zwei Mont Blanc, der eine in Hoch-, der andere in Breitformat, den Rhonegletscher und die Jungfrau. Abgesehen von ein paar Abzügen, die Vallotton wohl auf seiner eigenen Presse machte, wurde die Serie 1909 in 30 Exemplaren in der Schweiz gedruckt und für 50 Franken verkauft. Das erste Werk, das der noch unerfahrene Holzschneider anfertigte, ist das Breithorn, der siebte Holzschnitt von den rund 140 Blättern, die er insgesamt schuf. Das Matterhorn entstand anschliessend, während die folgenden vier Berge erst nach einer Pause geschaffen wurden, die elf anderen Sujets gewidmet war. Daher die stilistische Entwicklung, die auf den Erwerb einer grösseren technischen Meisterschaft aufgrund praktischer Erfahrung erkennen lässt. Die Vorlagen für Breithorn und Matterhorn sind bekannt: Es handelt sich um zwei kleine nach der Natur gemalte Bilder von 1888, deren Details die Holzschnitte fast unverändert aufnehmen. Vallotton, dessen Gesundheit durch sein bedürftiges Leben als mittelloser Maler in Paris angeschlagen war, hielt sich damals zur Kur in Zermatt auf und versäumte es nicht, dort ein paar Studien zu malen. Was die vier anderen Berge betrifft, für die keine Skizzen oder Vorzeichnungen bekannt sind, liess sich der Künstler wohl von Postkarten oder gar Plakaten anregen, eine Hypothese, die durch die in den Holzschnitten wiedergegebenen typisch fotografischen Effekte gestützt wird. Da es in jener Zeit noch keine Bergbahnen gab, ist es auf jeden Fall undenkbar, dass der an Asthma leidende Vallotton zu Fuss zu den hochgelegenen Aussichtspunkten gelangte, von denen insbesondere die Ansichten des Rhonegletschers und des Mont Blanc im Hochformat zeugen. Damals konnte er selber noch keine Fotos machen; erst 1899 erwarb er eine Kodak-Kamera. Der Vergleich der vier Holzschnitte mit damaligen Postkarten lässt vermuten, dass Vallotton mehrere Bilder kombinierte: allgemeine Ansichten von Gipfeln einerseits, Nahaufnahmen von tiefer gelegenen Eis- und Felspartien andererseits. Der Umriss der Grate, die sich vom Himmel abheben, gibt getreu die Realität der fotografischen Reproduktionen wieder. Die Gestaltung des Raums und des Reliefs zeigt einen Vallotton, der sich seiner Vorlagen entledigt und seinem Talent als «Neo-Holzschneider» freien Lauf lässt; dabei wurde er von japanischen Holzschnittmeistern beeinflusst, deren Werke er zwei Jahre zuvor anlässlich der Exposition de la gravure japonaise in der Ecole des Beaux-Arts hatte bewundern können. Von ihnen übernimmt er nicht nur die länglichen Formate und die Freude an Arabesken, sondern auch das Prinzip einer Perspektive, die nicht auf einen einzigen Fluchtpunkt beschränkt ist, um eine illusorische Tiefe zu schaffen, sondern die von unten nach oben verläuft, um sich der Flächigkeit des Trägers anzupassen. Der Japonismus, der bei den Künstlern des ausgehenden 19. Jahrhunderts sehr beliebt war, kennzeichnet den Rhonegletscher und den Mont Blanc im Hochformat, die, was die Komposition und die Verwendung von Arabesken betrifft, auf zwei Blätter der Serie «Reise zu den Wasserfällen in verschiedenen Provinzen» von Katsushika Hokusai (1760–1849) verweist. Im Holzschnitt der Jungfrau erinnern der verschneite Berggipfel, der zwischen zwei dunklen Hügeln aus den Wolken auftaucht, und vor allem die langgezogenen Formen der weissen Wolkenschleier, die von einigen Quellwolken durchbrochen werden, unweigerlich an mehrere Blätter des japanischen Meisters aus der Serie «36 Ansichten des Berges Fuji». Ähnliche Wolken mit klar umrissenen Konturen, die Vorliebe für gekurvte Linien und die Abflachung der Perspektive finden sich in zahlreichen Landschaftsgemälden Vallottons wieder. So können seine vier letzten Holzschnitte von Bergen, die auf der Beobachtung der von der Fotografie wiedergegebenen und dann für einen gesuchten Effekt frei umgestalteten Realität gründen, als Vorläufer der Landschaften betrachtet werden, die er später als «komponiert» bezeichnen sollte.