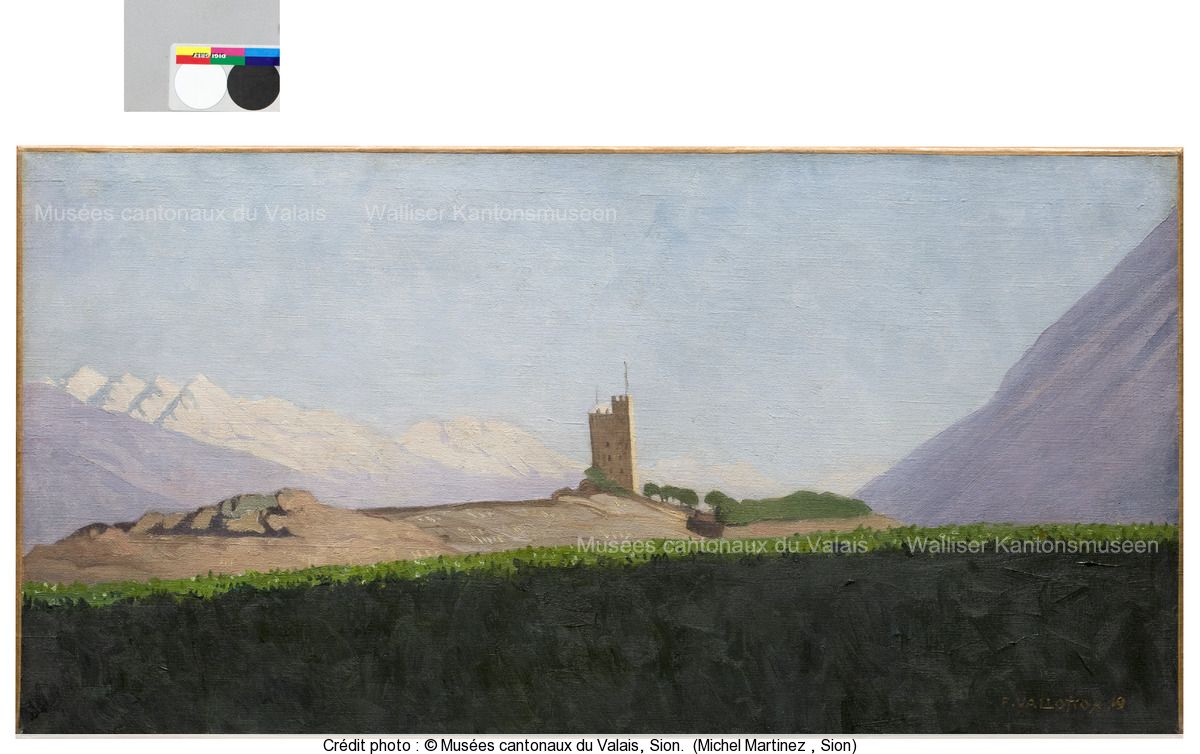

Marina Ducrey, 2014 :

Félix Vallotton (1865–1925), La Tour de Goubing, 1919, huile sur toile, 33,5 x 65,5 cm, Musée d’art du Valais, Sion, Inv. BA 3205, achat en 2010 «Paysage. Tour de Goubin, vue du cimetière de Sierre», c’est ainsi que Félix Vallotton décrit dans son Livre de raison (1) la deuxième des quatre toiles tirées d’un bref séjour, «sous un soleil d’Italie» (2), à Sierre en avril 1919 et peintes à Paris entre le 12 et le 19 mai. Ce faisant, il emploie une variante devenue désuète du nom (3). Tout comme il montre le fier monument édifié vers 1196 au sud-est de Sierre dans ce qui devait être son état d’origine, à savoir sans les toitures successives qui défigurent son plateau à créneaux depuis le milieu du XIXe siècle au moins (4). Portant l’inscription «matin 11h», l’esquisse (5) atteste que l’idée initiale de Vallotton était un motif moins allongé, occupé pour plus de moitié dans sa hauteur par la colline dans l’ombre au premier plan. La révision opérée lors de la transposition du dessin sur la toile fait de La Tour de Goubing un exemple particulièrement éloquent des paysages qu’il appelle “composés”. C’est-à-dire fondés sur l’observation de la nature, mais reconstitués librement dans l’atelier sur le souvenir d’émotions et sans aucune visée d’exactitude dans la restitution (6). Or, tout dans cette toile trahit les moyens utilisés par Vallotton pour communiquer au spectateur le ravissement qu’il a lui-même éprouvé face au panorama offert à ses yeux depuis le cimetière de Sierre (7). Le format très allongé met en évidence la largeur de la vallée du Rhône et accentue l’impression d’un vaste espace d’air pur. En dépit de sa taille relativement petite dans le contexte, la tour revêt la monumentalité requise par son rôle de sentinelle grâce à la place cruciale qu’elle occupe à l’intersection – ou presque – des axes de la composition. Pour sa part, le point de vue en légère contre-plongée ouvre la perspective sur les sommets enneigés du Bietschorn et de ses frères des Alpes bernoises. Leurs crêtes dessinent sur le ciel un zigzag dont on retrouve une sorte d’écho dans la rangée de rochers d’apparence zoomorphe qui moutonnent sur la partie gauche de la colline. Typiquement dans la manière de Vallotton, les plans successifs se découpent les uns sur les autres par des contours tranchés et les rares détails sont rendus sous la forme de masses synthétisées à l’instar des buissons à droite de la tour. La gamme chromatique restreinte joue sur les violents contrastes d’ombre et de lumière engendrés par le soleil matinal. Le violet des flancs de montagne situés de part et d’autre s’allie à une gradation de verts passant du plus foncé au plus pâle pour encadrer le sujet principal. Au centre, la tour et son piédestal rocheux sont mis en vedette par des ocres lumineux qui contrastent avec les blancs et les bleus froids de l’arrière-plan. Le 19 mai, Vallotton peut noter avec satisfaction dans son Journal: «Fini ma petite série de Suisse, c'est gris net et juste, cela m'amuse de voir ces objets parmi mes séries de Honfleur tout fouillis et bocages.» 1)Vallotton, Félix, «Liste de mes œuvres, peintures et gravures, faite dans l'ordre chronologique, à partir de 1885», in : Marina Ducrey, avec la collaboration de Katia Poletti, Félix Vallotton (1865-1925). L'œuvre peint, Lausanne, Fondation FélixVallotton, Lausanne/Zurich, Institut suisse pour l'étude de l'art (Catalogues raisonnés d'artistes suisses 22), Milan, 5 Continents Editions, 2005, vol. I, p. 296. 2) Voir «Journal 1914–1921», in: Félix Vallotton. Documents pour une biographie et pour l'histoire d'une œuvre, Gilbert Guisan/ Doris Jakubec, éd., Lausanne / Paris, La Bibliothèque des arts, vol. III, 1975, p. 237. 3) Voir notamment Abbé Rameau, B., Le Vallais historique. Châteaux et seigneuries, Sion, A. Gallerini, 1885, p. 39. 4) Dictionnaire géographique de la Suisse, Neuchâtel, Attinger Frères, 1903, t. 2, p. 349. Voir la gravure de L. Rohbock reproduite dans Eugène de Courten, «Promenades sierroises», in : Annales valaisannes, Saint-Maurice, série 2, t. 7, année 24(1949), p. 131. Cet article retrace de manière très vivante l’histoire du monument et de ses propriétaires successifs. 5) Collection particulière. 6) Voir «Journal 1914–1921», in: op. cit., p. 128. 7) Une photographie de la tour prise elle aussi depuis le cimetière de Sierre, permet de situer l’endroit approximatif où Vallotton s’est posté pour tracer son esquisse, qui comprend deux rangées de croix au premier plan. Voir Eugène de Courten, op. cit., p. 130. --- Félix Vallotton (1865–1925), Der Goubing-Turm, 1919, Öl auf Leinwand, 33,5 x 65,5 cm, Kunstmuseum Wallis, Sitten, Inv. BA 3205 «Landschaft. Goubin-Turm vom Friedhof von Siders aus» vermerkt Félix Vallotton in seinem Rechnungsbuch(1) über das zweite der vier Gemälde, die einem kurzen Aufenthalt in Siders im April 1919 «unter italienischer Sonne»(2) zu verdanken sind und von ihm zwischen dem 12. und 19. Mai in Paris gemalt wurden. Für den Turm verwendet er hier eine überholte Namensvariante(3). Zudem zeigt er das um 1196 südöstlich von Siders errichtete stolze Bauwerk in seinem vermutlichen Originalzustand, das heisst ohne die sukzessiven Bedachungen, die seine zinnenbewehrte Plattform seit mindestens der Mitte des 19. Jahrhundert verunstalten(4). Wie die mit «Morgen 11 Uhr» beschriftete Skizze(5) belegt, war Vallottons ursprüngliche Idee ein weniger in die Breite gezogenes Motiv, bei dem der schattige Hügel im Vordergrund mehr als die halbe Höhe einnahm. Die bei der Umsetzung der Zeichnung in ein Gemälde vorgenommene Änderung macht den Goubing-Turm zu einem besonders beredten Beispiel für die Landschaftsbilder, die der Maler als «komponiert» bezeichnet: Ansichten, die auf der Beobachtung der Natur gründen, doch im Atelier nach der Erinnerung an bestimmte Emotionen und ohne Streben nach Genauigkeit in der Wiedergabe frei rekonstruiert werden(6). Alles in diesem Bild veranschaulicht die Mittel, die Vallotton einsetzt, um dem Betrachter das Entzücken zu vermitteln, das er selber angesichts des Panoramas empfand, das sich seinen Augen vom Friedhof von Siders aus bot(7). Das ungewöhnlich breite Format hebt die Weite des Rhonetals hervor und betont den Eindruck eines grossen, mit reiner Luft gefüllten Raums. Trotz seiner in diesem Kontext eher bescheidenen Grösse besitzt der Turm dank des wichtigen Platzes, den er (fast) im Schnittpunkt der Kompositionsachsen einnimmt, die Monumentalität, die seine Rolle als Wachposten erfordert. Die etwas tiefer gelegene Blickpunkt öffnet seinerseits die Perspektive auf die verschneiten Gipfel des Bietschhorns und weiterer Spitzen der Berner Alpen. Ihre Firste zeichnen sich vom Himmel in einer Zickzacklinie ab, zu der die schäfchenartige Felsenreihe auf der linken Hügelseite eine Art Echo bildet. In für Vallotton typischer Manier sind die sukzessiven Gründe durch kräftige Konturen voneinander abgehoben, und seltene Details wie das Gebüsch zur Rechten des Turms sind in Form synthetisierter Massen wiedergegeben. Die beschränkte Farbpalette treibt ihr Spiel mit heftigen Schatten- und Lichtkontrasten, die durch die Morgensonne erzeugt werden. Das Violett der links und rechts gelegenen Berghänge verbindet sich mit einer Abstufung von Grüntönen, die vom dunkelsten zum hellsten Grün reicht, um das Hauptsujet einzurahmen. Im Zentrum sind der Turm und sein felsiger Untergrund durch helle Ockerfarben hervorgehoben, die mit den kühlen Weiss- und Blautönen des Hintergrunds kontrastieren. Am 19. Mai kann Vallotton zufrieden in sein Tagebuch schreiben: «Meine kleine Schweiz-Serie ist abgeschlossen in klarem, treffendem Grau, es amüsiert mich, diese Objekte unter meinen von Durcheinander und Hecken geprägten Honfleur-Serien zu sehen.» 1)Vallotton, Félix, «Liste de mes œuvres, peintures et gravures, faite dans l'ordre chronologique, à partir de 1885», in : Marina Ducrey, avec la collaboration de Katia Poletti, Félix Vallotton (1865-1925). L'œuvre peint, Lausanne, Fondation FélixVallotton, Lausanne/Zurich, Institut suisse pour l'étude de l'art (Catalogues raisonnés d'artistes suisses 22), Milan, 5 Continents Editions, 2005, vol. I, p. 296. 2) Voir «Journal 1914–1921», in: Félix Vallotton. Documents pour une biographie et pour l'histoire d'une œuvre, Gilbert Guisan/ Doris Jakubec, éd., Lausanne / Paris, La Bibliothèque des arts, vol. III, 1975, p. 237. 3) Voir notamment Abbé Rameau, B., Le Vallais historique. Châteaux et seigneuries, Sion, A. Gallerini, 1885, p. 39. 4) Dictionnaire géographique de la Suisse, Neuchâtel, Attinger Frères, 1903, t. 2, p. 349. Voir la gravure de L. Rohbock reproduite dans Eugène de Courten, «Promenades sierroises», in : Annales valaisannes, Saint-Maurice, série 2, t. 7, année 24(1949), p. 131. Cet article retrace de manière très vivante l’histoire du monument et de ses propriétaires successifs. 5) Collection particulière. 6) Voir «Journal 1914–1921», in: op. cit., p. 128. 7) Une photographie de la tour prise elle aussi depuis le cimetière de Sierre, permet de situer l’endroit approximatif où Vallotton s’est posté pour tracer son esquisse, qui comprend deux rangées de croix au premier plan. Voir Eugène de Courten, op. cit., p. 130.